キャリアの根幹は音楽・楽器業界で、2017年まではレコーディング機器のプロとして機材の紹介記事を書いたりスタジオ設計に関わったり、その傍らでゲーム音楽制作を請け負っていた時期がありました。

仕事内容はさて置いて、今日はゲームとサウンド、そしてオーディオインターフェースの話をしていこうと思います。と言ってもクリエイター向けではなく、趣味勢やゲーマー向けに「読み終わると、ちょっとだけ音のことに詳しくなるかも?」という記事になります。

圧倒的に進化するゲームサウンド――ですが、ちゃんと“音”を聴いていますか?

皆さん、最近ゲームしてますか? PlayStation 5やXbox Series X/Sの発売から2年経ち、国内においてもSteamやEpic Games StoreなどPCプラットフォームが隆盛する中、近年は次世代水準のハイエンドグラフィックスが特徴のタイトルが数多くリリースされています。こうした中、最近は高価なゲーミングモニターを購入する方も増えてきました。リフレッシュレートや応答速度、パネルの種類などを吟味して、お気に入りの機種を選択する方も多いと思います。

一方、ゲームにとって同じくらい重要なサウンドについては、意外と「PCのイヤホンジャックに直差ししている」というオンボードタイプか、良くても民生機のオーディオ機器を使っている方が多いように感じています。サウンドだって、例えば同時発音数の変化や実際にその空間にいるかのような高度な3Dオーディオ、状況に応じて変化するインタラクティブミュージック、プロシージャルな効果音生成……などなど、グラフィックスと同じくらい進化しているのに!

ブラウン管テレビで4K映像が堪能できないのと同じように、サウンドも良質なインターフェースがなければ隅々まで楽しむことができません。ということで、『ゲーマー各位は是非“音の良い”オーディオインターフェースを使ってください』というのが今日のテーマです。

音質を語る上で“良い音”を定義する

音が良い悪いの前に、私たちの耳に音が届くまでの仕組みから説明します。詳細を省いてざっくり書きますので、技術的背景を知りたい方は別途調べたり、本を読むなりしていただければと思います。

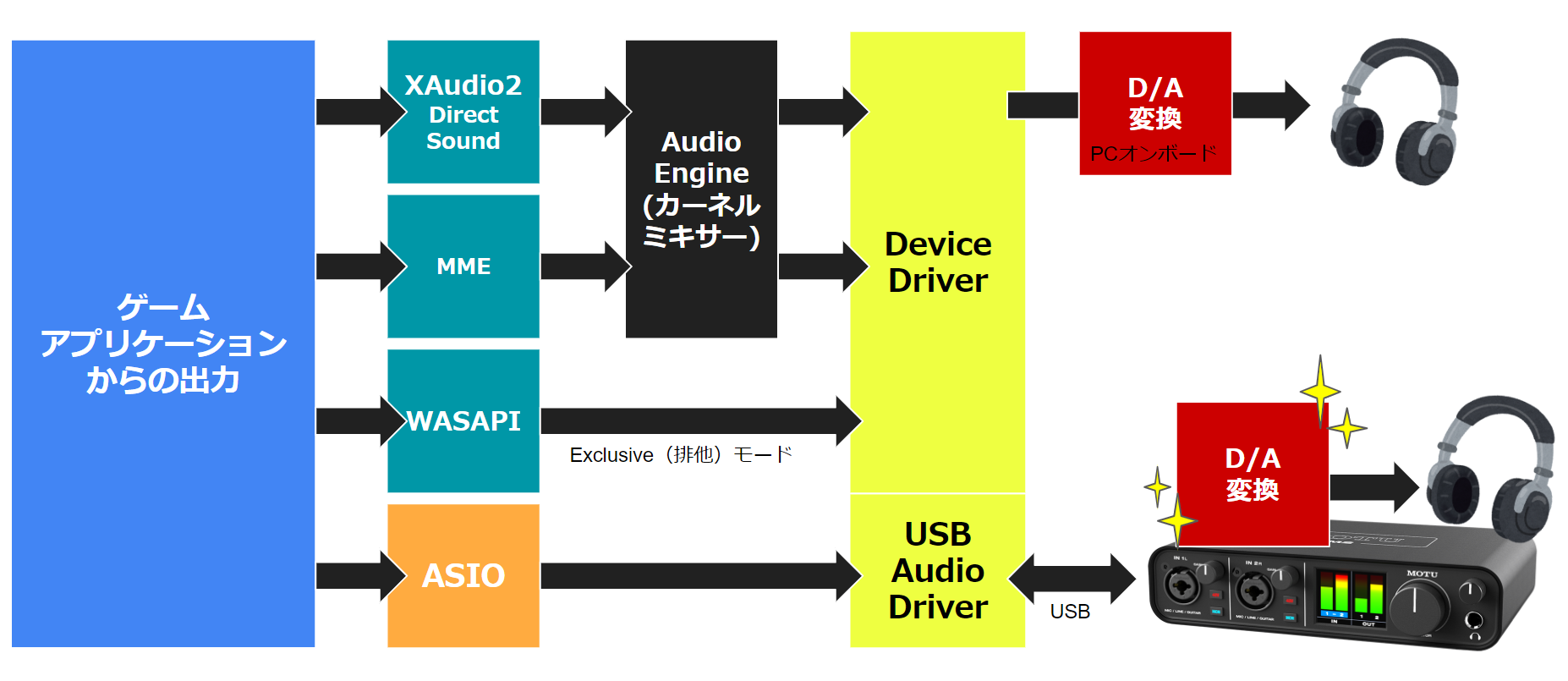

まず、ゲームにせよDiscordにせよYouTubeにせよ、PC内で扱える全ての音声データはデジタルデータです。ゲームなどのアプリケーションから出力されたデータはPCの中でオーディオドライバ、オーディオエンジン(カーネルミキサー)、そしてデバイスドライバー……などを経由してハードウェアに流れていきます。

ちょっと詳しい人なら「Windowsのカーネルミキサーを通すと音が悪くなる」ということを聞いたことがあるかも知れません。これを回避するためにASIO(Audio Stream Input Output)という規格を使うわけですが、このASIOが使えるのもオーディオインターフェイスの強み(※)です。低レイテンシー、つまり遅延が少ないというオマケ付きです。

※厳密にはASIO4ALLがありますが、動作の安定性などを含めて推奨しません

さて、このように流れてきたデジタルデータはそのままでは耳で聴くことができないので、どこかでアナログへ変換してあげる必要があります。一般的には、PCやゲーム機の中に含まれる「Didital Audio Converter(以下、DAC)」が変換の役割を担っています。どんなPCでもマザーボードのサウンド機能(オンボードなどと言われる)で音を聴くことができますが、餅は餅屋ということで専用DACのほうが音質が良くなります。

ということで、オーディオインターフェイスを使えばAPIの面でもDACの面でも優位なことが分かりました。

「じゃあ“音質”ってなんですか?」という話ですが、この記事では「S/N比」と「周波数帯域」という2つに絞って説明します。

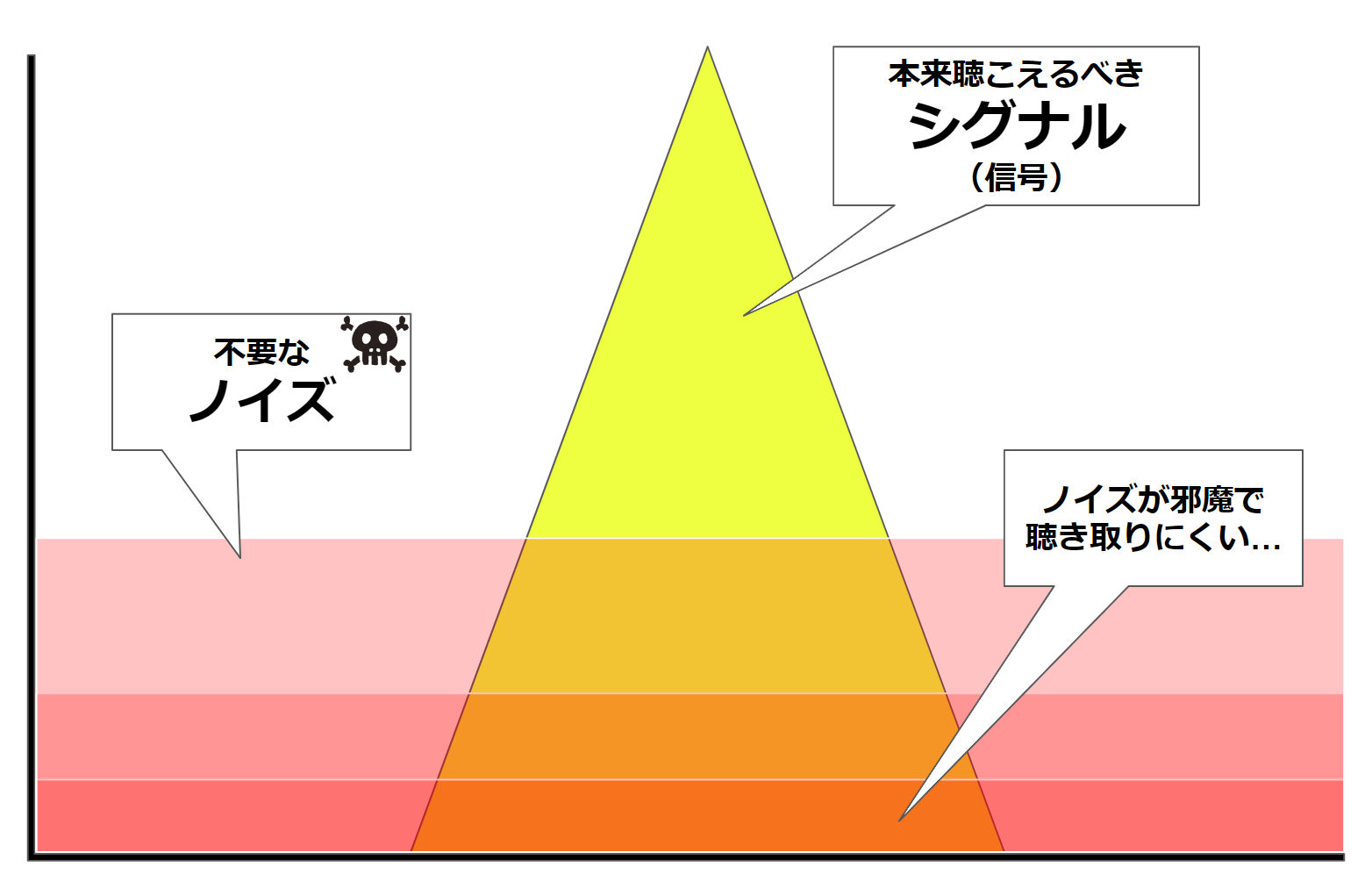

S/N比は、シグナル(信号)とノイズの比率を指す言葉です。そのまま信号÷ノイズの値ですね。ノイズが多ければ音が悪いし、しっかりノイズが低減できていれば音が良いということになります。

S/N比のイメージ。この比率が高いと、ノイズの影響が小さく良い音となる。単位はdB(デシベル)で表す

S/N比のイメージ。この比率が高いと、ノイズの影響が小さく良い音となる。単位はdB(デシベル)で表す

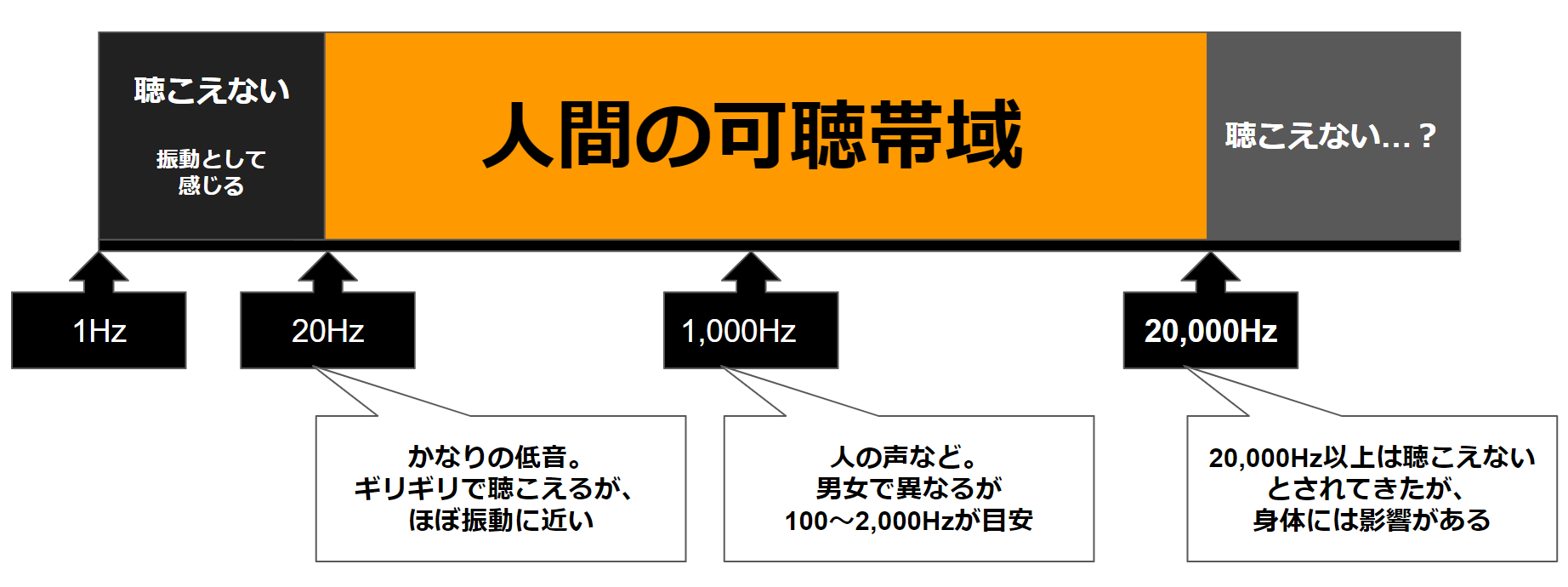

周波数帯域は、実際に再生・表現できる音域のこと。「低い音、高い音がどこまで聞こえますか?」という聴力検査をやったことがある人も多いと思いますが、大体それです。みんな、健康診断で1度はやっているはずです。

人間の耳の可聴帯域は20Hz〜20,000Hzと言われていて、20,000Hzを超える音は聴こえないとされています。数字が小さければ音が低く、高ければ高いです(※)。年齢とともに高い音は聴こえなくなってきて、20代でも15,000Hzが聴こえれば大したものです。

※説明の都合上簡略化したが、本来のHz(ヘルツ)は周期的な波の振幅を表す単位。正確な表現ではない

「広い周波数をしっかり鳴らしきれるか」という意味ではヘッドホンやスピーカーも大切ですが、変換を担うDACにおいても周波数特性や歪み率というものがあります。「これは低音がゴリゴリで良いね!」「これは高域が美しくHi-Fiに聴こえる…」など、世の中にはいろんなオーディオの評価軸がありますが、私たち開発者側はフラットでバランスのよいDACを評価する傾向にあります。

余談ですが、AD/DA変換を行うだけで100万円を超える高額なコンバーターもあります。評価のポイントはS/N比や周波数だけではありませんが、とにかく「いろんな種類があるんだな」「PCオンボードより専用機のほうが良いんだな」くらいに考えて頂けると良いかと思います。

MOTU M2 オーバービュー

ようやく本題ですが、今回は「MOTU M2」のレビューを行います!MOTU社は長年MacOSに向けたPerformerやDigital Performerというシーケンスソフト、DAWソフトウェアを開発していた老舗中の老舗で、MOTU 828などオーディオインターフェイスの名機を数多く発表しているプロ御用達のメーカーです。「マイナーなメーカーなのか?」と思っていた方は、ここだけでも絶対覚えて帰ってください。プロ向けの老舗です。

そんなMOTUが令和の時代に個人向けオーディオインターフェイスとして発売したのが「M2」。1万~2万円を主戦場とするエントリー向け機種の中ではやや高価な部類ですが、プロ向けとしては20-30万円レンジが一般的であることから、「プロユースでもOKな小型インターフェース」という側面で見れば格安に感じます。後述しますが、中身のパーツを見ても結構高そうだな、と思います。

一般的に、オーディオインターフェイスを選ぶ際フォーカスすべきポイントは4つです。

1.チャンネル数

2.音質(INPUT/OUTPUTいずれも重要だが、筆者はOUTPUTを重視する※1)

3.サポートを含めた安定性

4.ソフトウェアの利便性

※1 ゲームを遊ぶ点においては「出音の良さ」が重要で、INPUTは自分のマイクの音質にしか関わらない。また、楽曲制作においてもマイクプリアンプやD.I.を購入する層よりD/Aコンバータを単体購入する層が少ない傾向にあるため

※2 他にも「接続方式」「対応OS」「バスパワーかセルフパワーか」などもあるが、ここでは割愛

1.は楽曲制作するときは重要ですが、ゲーマー向けには1 IN/1 OUTでも十分です。お友達と一緒に配信をするなど、マイクを2本使いたい時だけは2 IN必要ですが、M2も2 IN仕様になっていますね。ちなみにM2にはGUITAR INのモードもあるので、ギターを弾く人にもおすすめです(とは言え、この機能自体は珍しいものではないので割愛します)。

3.はオークションやフリーマーケットではなく正規店から買いましょうという意味です。値段が半額になる!ならまだしも、数千円安いレベルなら正規店で買ったほうが結果的にはコスパが良いですね。壊れにくさという意味でも、きちんと名の通ったメーカー品を買うべきです(私は何度も失敗をして、今は家電などでも大手メーカー一択になりました)。4.も今回は取り扱いません。

ということで、ここからは2.音質について、私の聴感的な感想とデータを踏まえて解説します。

まずはサウンドをチェック

今回はシンプルに、Windows PCとMOTU M2だけで検証しました。

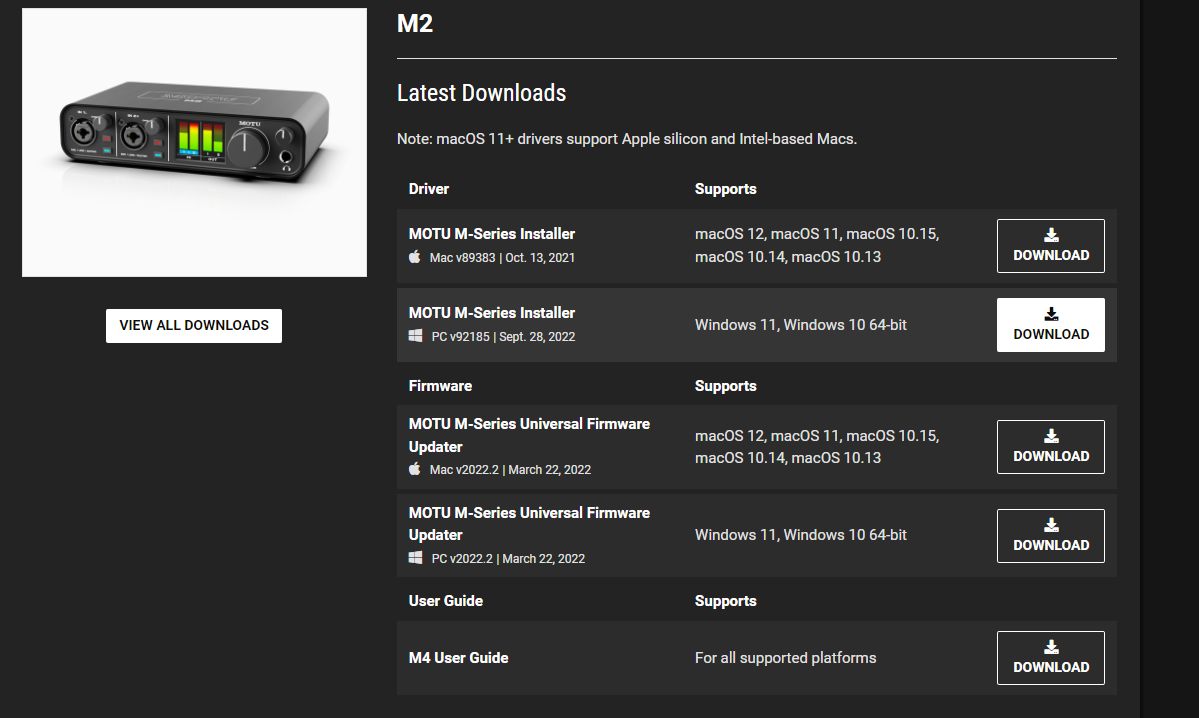

本体側の端子はUSB-Cですが、Type A接続と互換性があるため、今回はType A接続しています。セットアップは非常に簡単で「USBを繋いで、ドライバーをインストールするだけ」。

Download | MOTU.comにアクセスし、「Find downloads for your product:」でAudio Interfacesを選択、「Select your product」でM2を選択。OSに合わせてドライバをダウンロード&インストールする

ヘッドホンはTAGO STUDIO T3-01、スピーカーはGenelec 8240Aでチェック。普段はSPL Model 2381 MTCをモニターコントローラーにしていますが、今回はヘッドホン出力から直接モニターしています。

Q701も併用。余談ながら、昔からよく視聴しているリファレンスは「Vanessa Carlton – A Thousand Miles」、「Donald Fagen – I.G.Y.」、「Nickelback – When We Stand Together」辺り。それぞれ音像の広がり、Reverbなど空間系の見え方、低域の解像度と歪み感を聴いている。他にもジャンルごとに10曲ほど普段使いのリファレンスを更新していて、環境によって使い分けている

一言で言えば「同価格帯の中ではトップクラスで良い音」。もう一言加えるのであれば、「明るくタイトなサウンド」です。全体的にパキッとした傾向で、細かい音まで拾いやすい傾向です。最上位機種群と比べて気になる点は歪みとリバーブの明瞭度くらい……ですが、これも強いて言えば程度で、率直に「音良いじゃん」という感想でした。

DACにはESS Technology社製のハイエンドDACチップを使用しているとのこと。これは数十万円クラスの機器に採用されるコンポーネントで、コストパフォーマンスにも優れています。

ハーフラックサイズだが非常にコンパクトに見える。カラーディスプレイが見やすいのが好印象。付属するソフトウェアの話題は割愛するが、とにかくハードウェアとしての堅牢性、安定感がいい。がっしりしているぶん重いが、オーディオ的に重いものは良いとされる(諸説あり)

S/N比と周波数特性はオンボードとどれくらい違うのか?

ハードが違えば音が違うのは当たり前ですが、改めてMOTU M2とPCオンボード(イヤホンジャック)にはどの程度の差があるのかチェックしてみましょう。なるべくフェアに測定できるよう、M2はヘッドホンアウトからの出力としました。

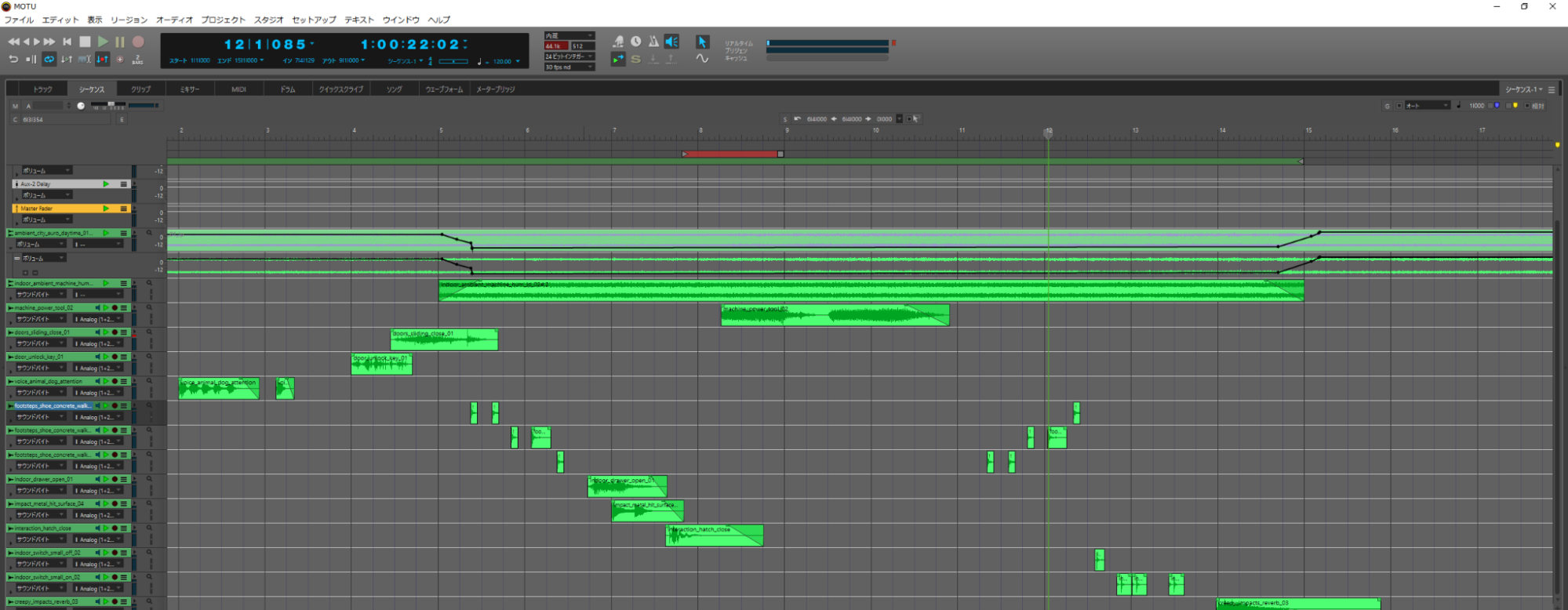

MOTU M2およびオンボードからの出力をMOTU MICROBOOKⅡCで録音。DAWはDigital Performer 11.21を用いている

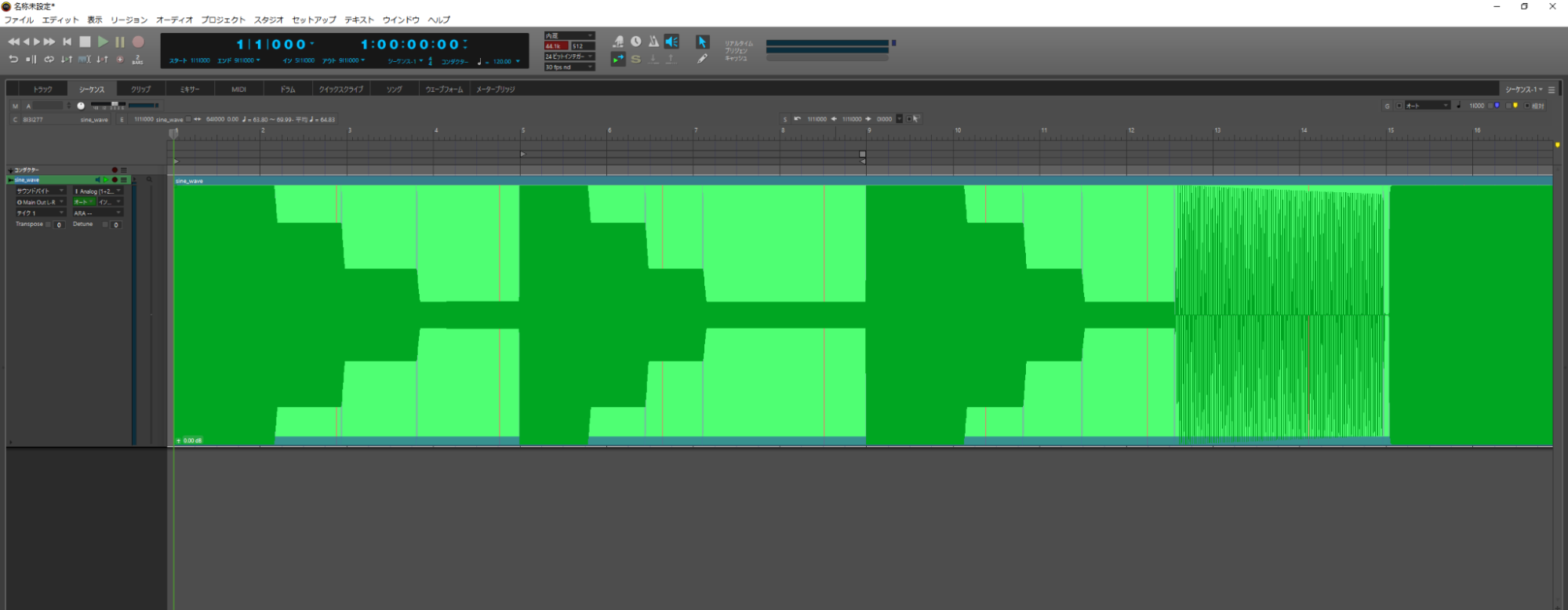

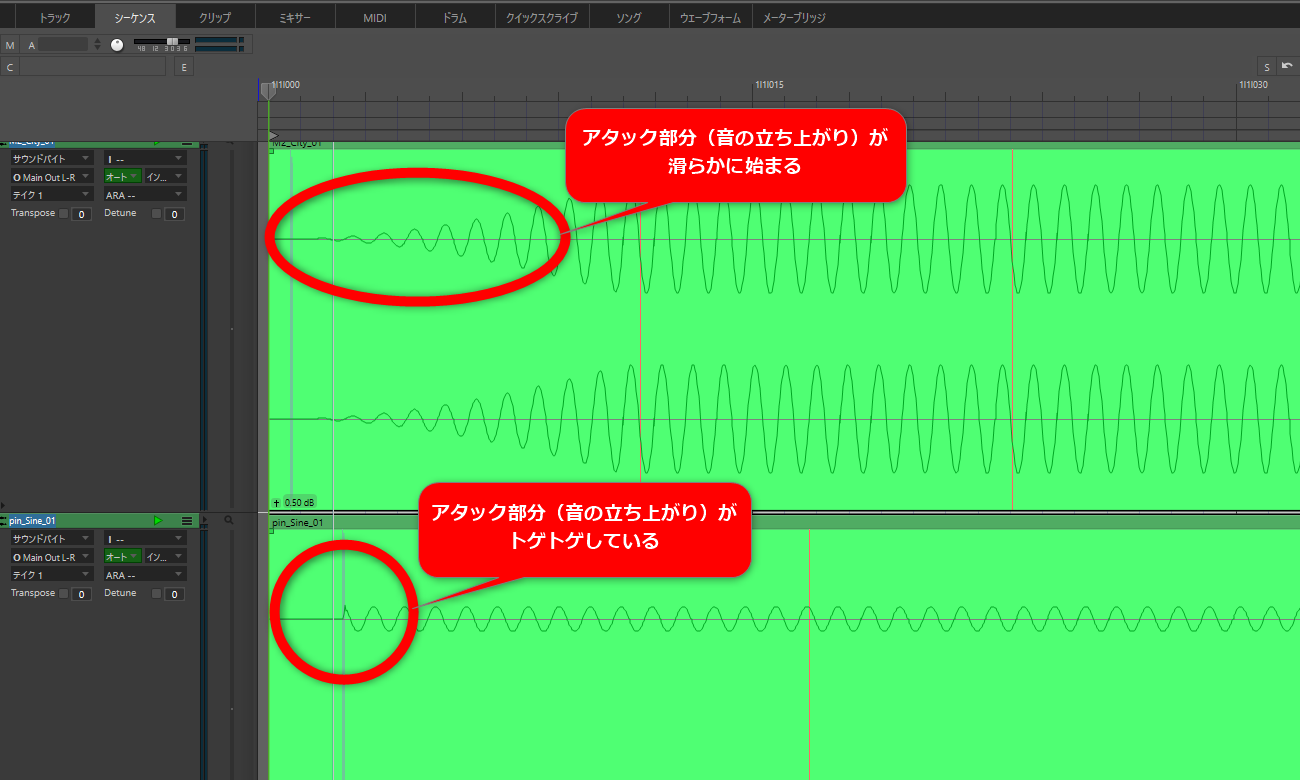

2種類のデモトラックを用意しました。最初は最もシンプルなサイン波のサンプルです。1,000Hz、100Hz、10,000Hz、20Hz、20,000Hzの順番で再生します。また、100~10,000Hzは、波形の見た目通り0dB、-3dB、-9dB、-20dBと、徐々に音が小さくなっていきます。20Hz、20,000Hzは可聴帯域ギリギリなので、皆さんにとっては無音に感じられるかも知れません。

テストに用いたサイン波

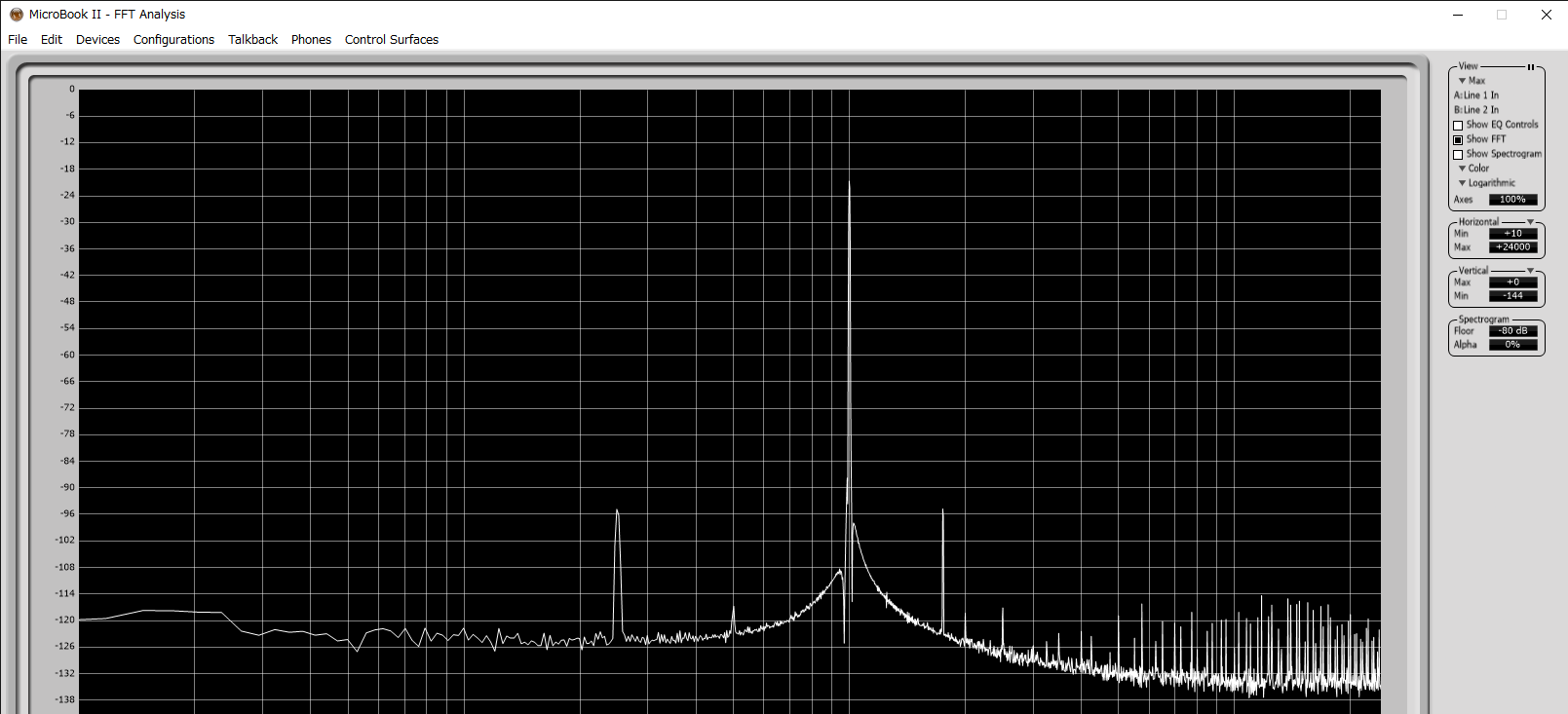

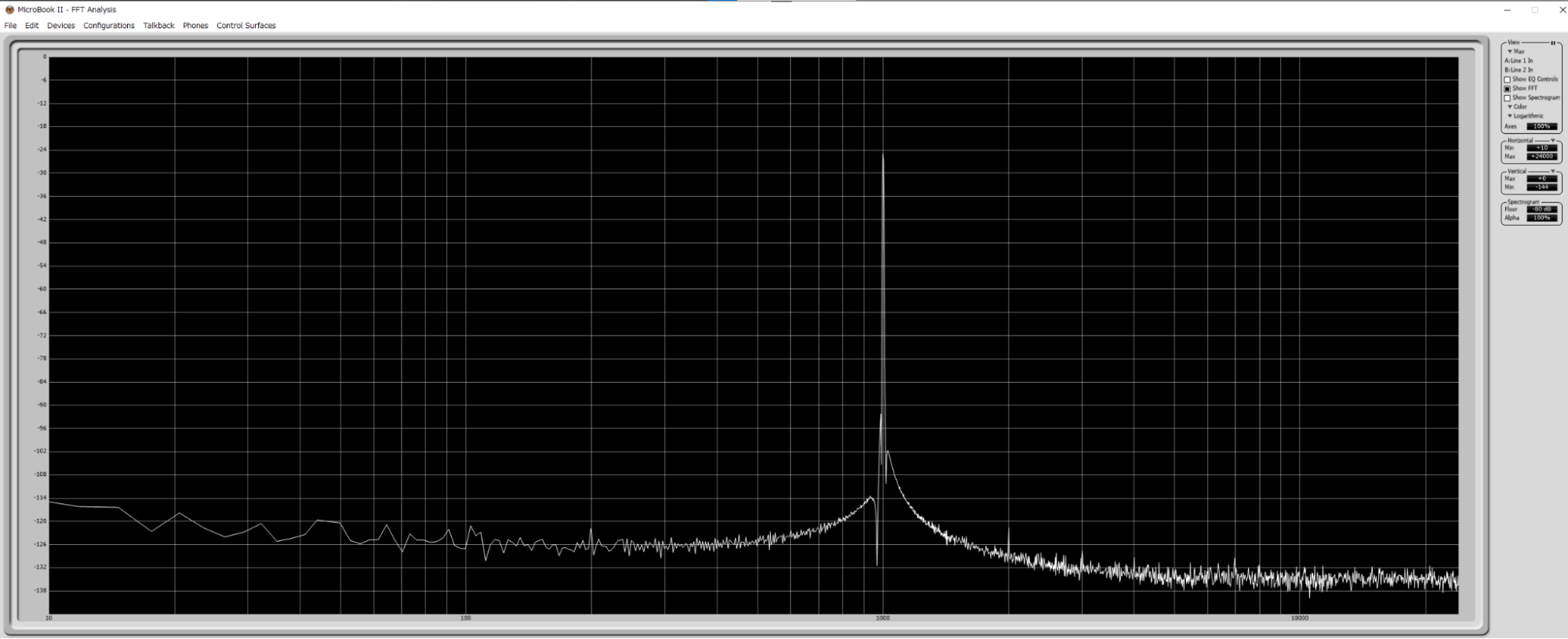

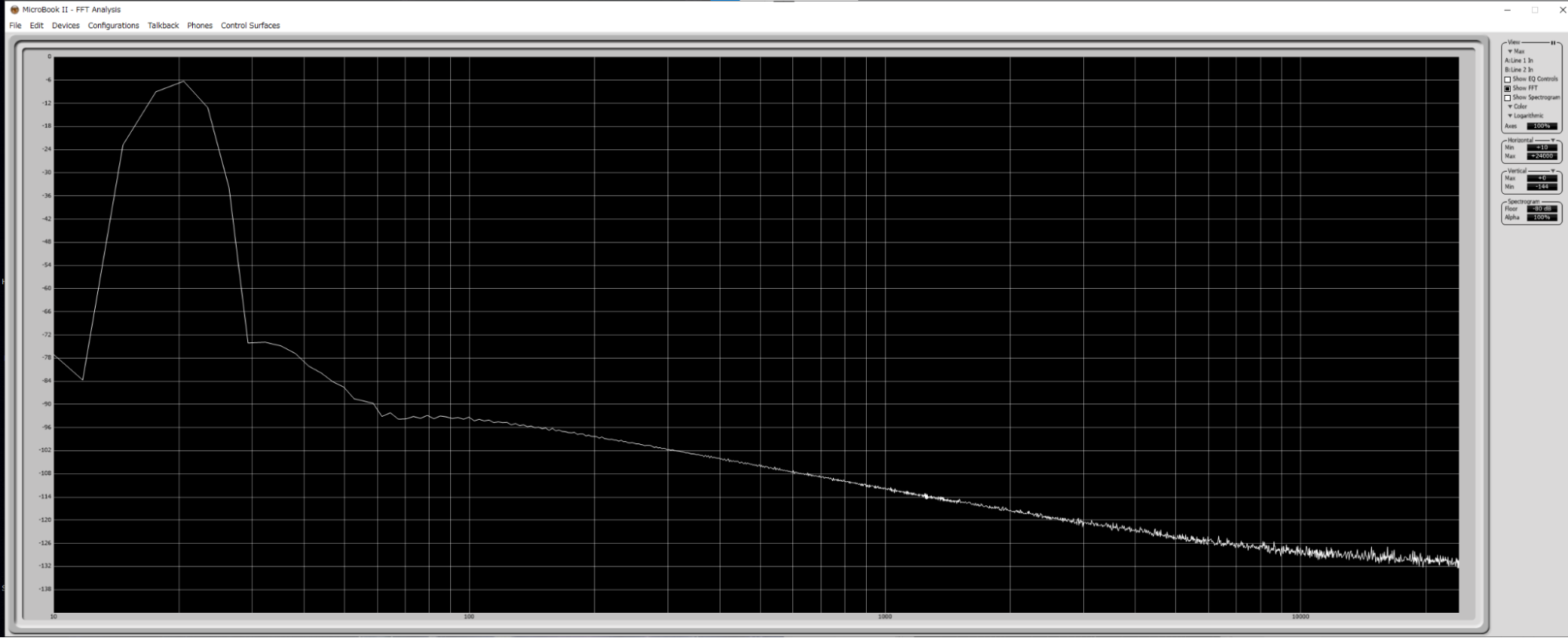

以下は1,000Hz、-9dBのスクリーンショットです。M2はサイン波なので倍音がほぼ出ていないのに対して、オンボードはいくつかのピークがあり、高周波がガビガビと歪んでいます。

オンボード。サイン波のはずが、全体的に不要な帯域が出てしまっている

MOTU M2。不要な帯域がまったく出ておらず、非常に美しい

「これってどういうこと?」というと、サイン波というのは最も基本的な波形であり、倍音を含みません。つまり、理論上は1,000Hzなら「1,000Hz以外の部分は全くなにも表示されない」というのが正解です。どちらが正解に近いかというと、見た目通りM2ですね。オンボードは高域がジャリジャリしており、ノイジーであることも分かります。全体的なノイズの量、S/N比で見てもM2のほうが優勢なことが分かります(ちなみに、アナログケーブルを使っている以上完全な無音状態にするのは無理です)。

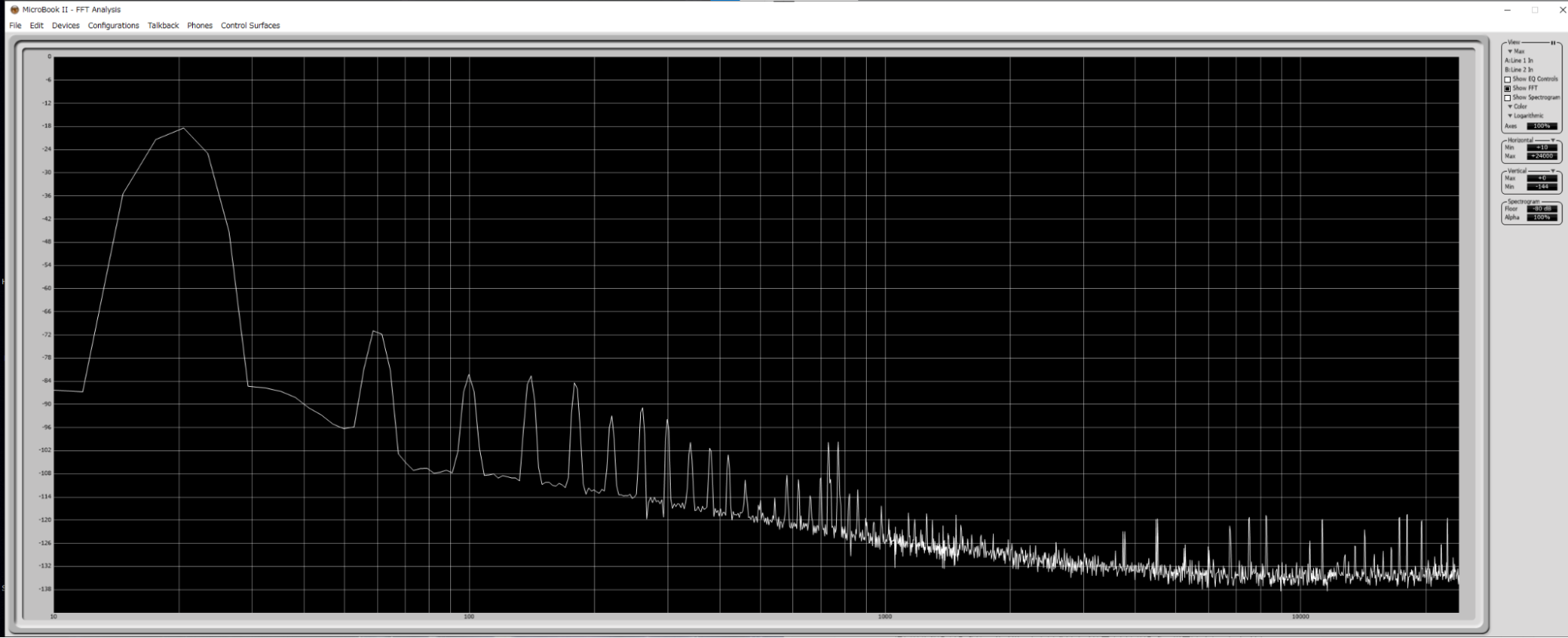

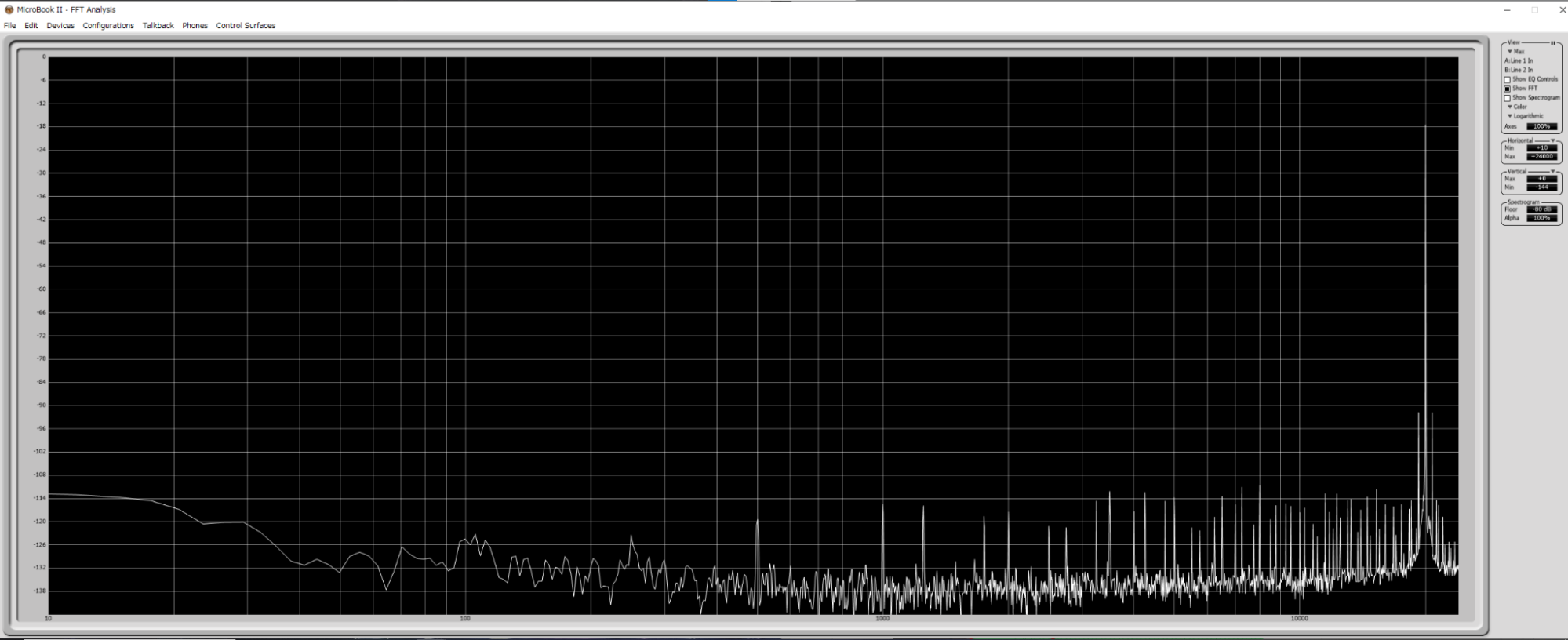

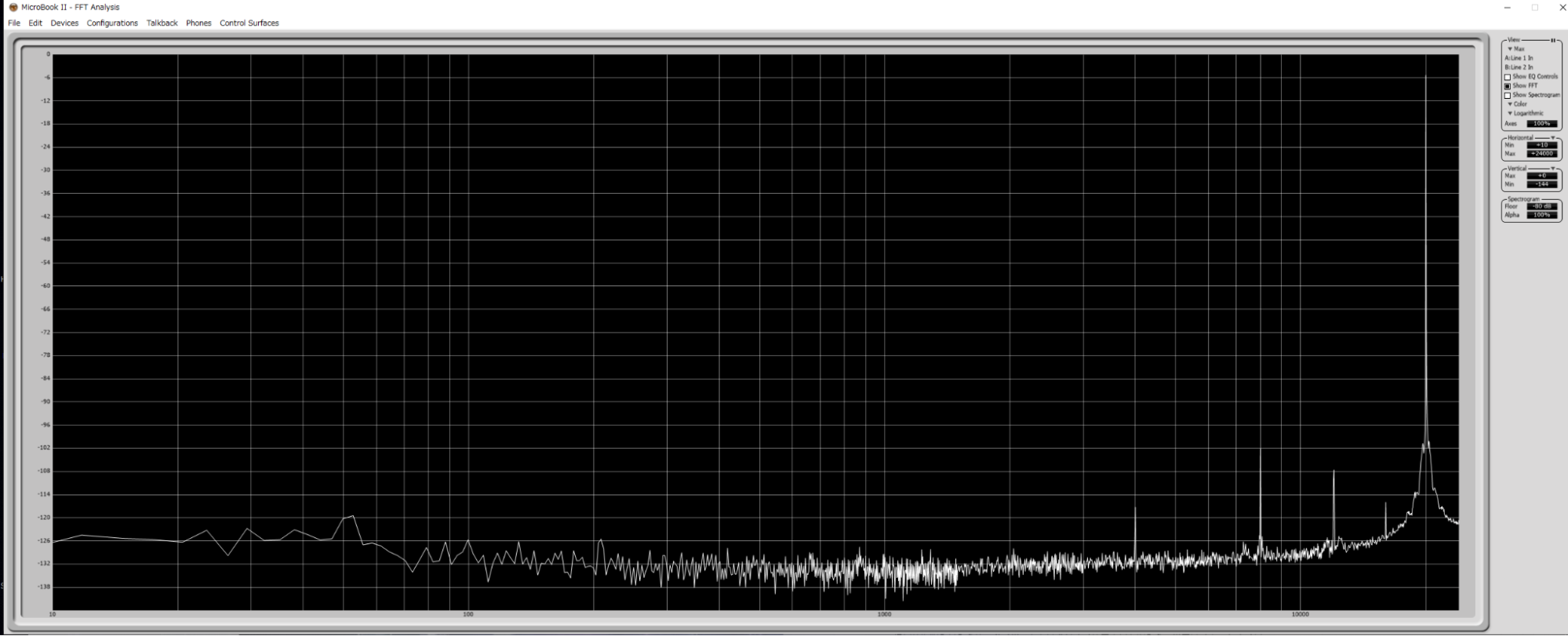

オンボード・20Hz。不要な倍音は0.5秒ほどでスッと収まったが、それでも700Hzあたりにピークが見えた

MOTU M2・20Hz。低域はほとんどパーフェクトで驚いた。ハイエンド機器に近い

オンボード・20,000Hz。もとのファイルでは0dBが再生されているが、実際に出力されたサウンドは-18dBと小さくなっている。つまり高域の再現能力が低い

MOTU M2・20,000Hz。高域も問題なく出力されている

サイン波ひとつとっても、非常に大きな差があることがお分かりいただけたかと思います。さらに注目したいのが音の立ち上がり部分。無音状態から音が鳴った際、M2では滑らかに始まりますが、オンボードではスパイクが発生しています。本当はフェードインしているのに……。ということで、この点においてもM2のほうが再現性が高いのでした。

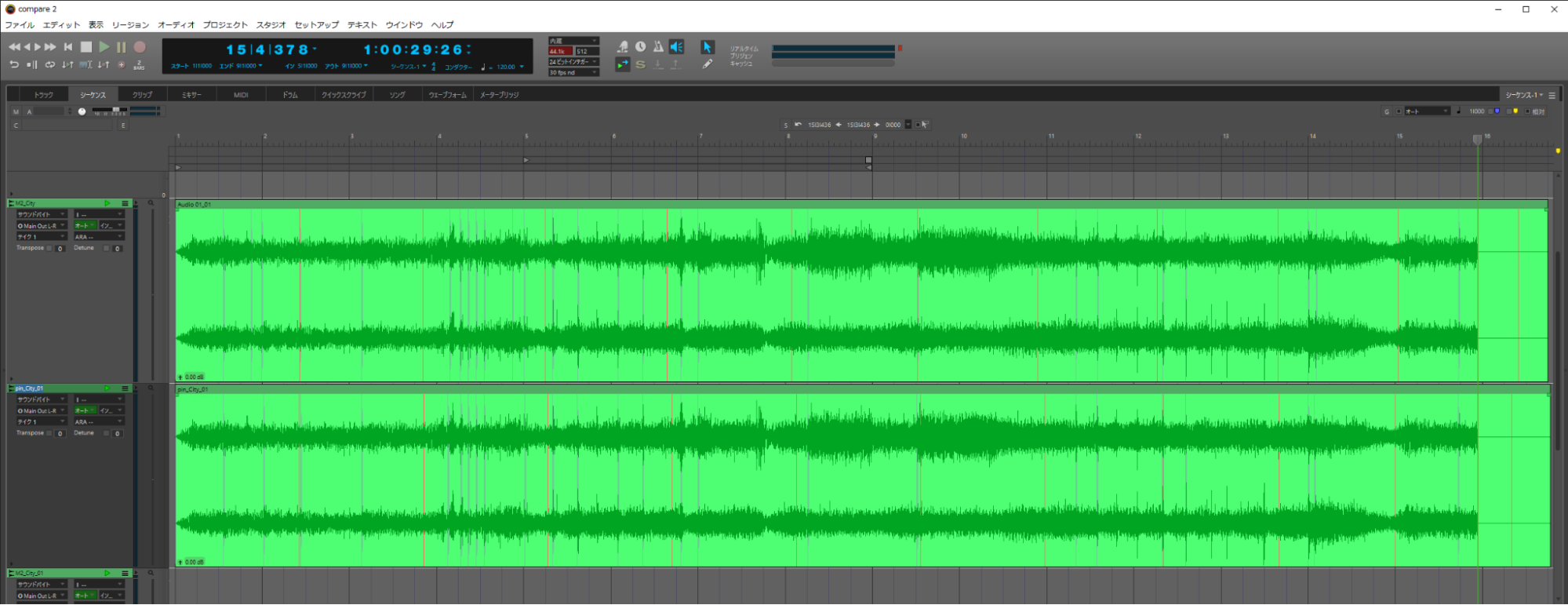

続いて、実際のゲームシーンを想定したオーディオファイルを用意しました。ビル群から工場内へ入り、計器を触ったり、スイッチをON/OFFしたり、最後はハッチを開けるようなサウンドが入っています。

テストに使用したオーディオファイル

Copyright (c) 2015, Oculus VR, LLC. All rights reserved.

M2、オンボードそれぞれで出力した音をDAWで改めて録音して比較しました。どちらも音量を最大にして再生していますが、そもそも音の大きさが違いすぎます。オンボードは最大音量にしても音が小さいため、ヘッドホンによっては鳴らしきれない場合があります。

この状態で比較試聴を行いました。第一に、オンボードは無理やりノーマライズで音を大きくして揃えてしまったためノイズ過多となってしまいました。S/N比のところで説明した通り、シグナルを大きくしたぶんノイズも一緒に増幅されてしまっています。また、鍵を出すときのチャリっとした音やスイッチ操作のパチパチとした音など、高域の明瞭度にも差が見られました。これは先ほどの通り、高い音の再現性に違いが見られるためです。

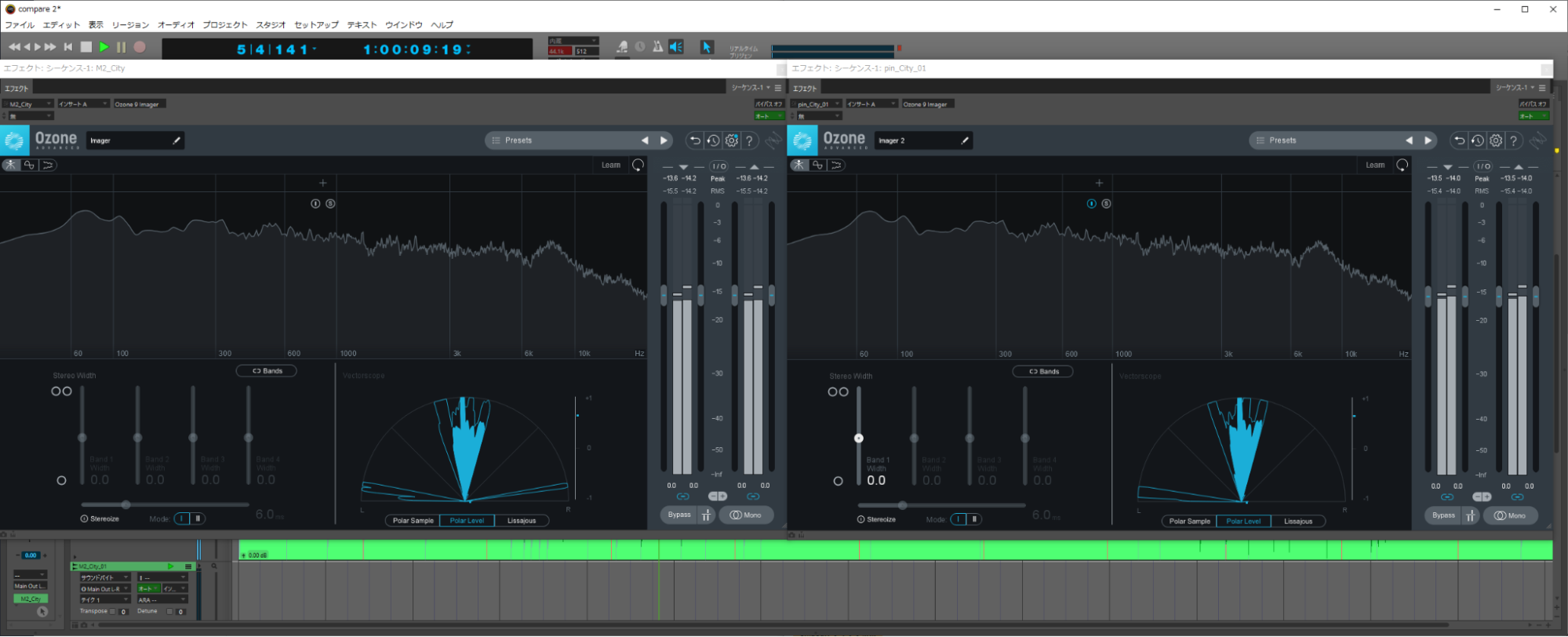

STEREO WIDTHを見ようと思いOzoneでモニタリングしていたがビジュアルでは大きな差が見られなかった。本当は「見た目上もこんなに違いが…!」という形で書きたかったが、一応画像だけでも載せておく

SteamなどのPCゲームやDiscordなど、何にでも使える

オンボードとオーディオインターフェースでは、音質面において大きな差があることが分かっていただけたでしょうか?「よし、分かった!良い音でゲームを楽しむためにオーディオインターフェースを買ってみよう!」と思ってくれた方がいたら嬉しいです。

オーディオインターフェース自体は価格によってピンキリですが、MOTU M2は特に低域の再現性が高く、同価格帯では非常に音質が良い方であることも付け加えておきます。正直、USBバスパワーの小型インターフェースはあまり期待していなかったのですが、ここは忖度なしでプロユースのミキシングなどにも使えます。

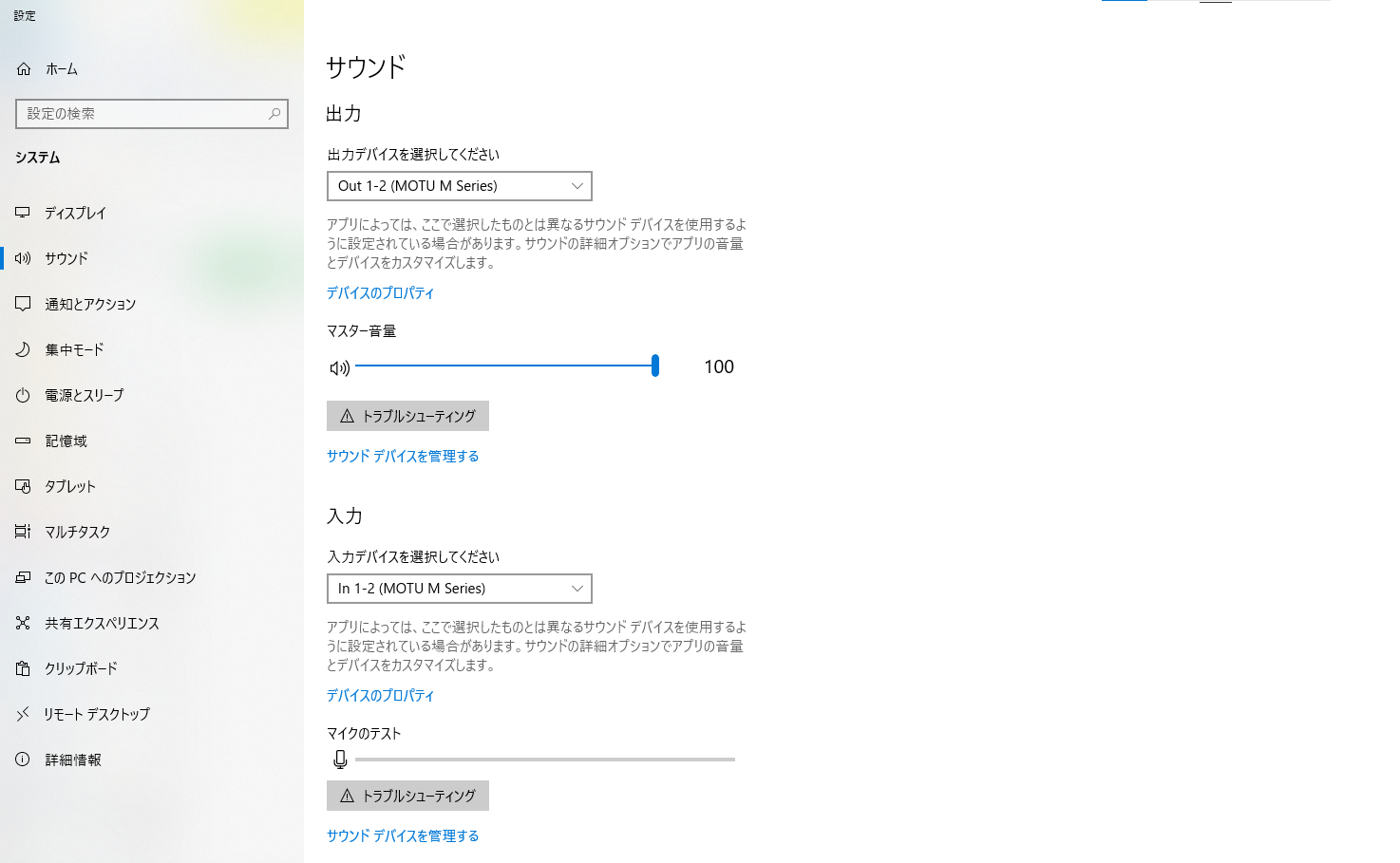

最後に、付録として各種設定画面を掲載しておきます。迷ったらこの通りに設定してみてください。

Windowsサウンド設定。入力デバイスにIn 1-2(MOTU M Series)、出力デバイスにOut 1-2(MOTU M Series)を設定すればOK。SteamやEpic Games Launcherなどのゲームはデフォルト設定が活かされる

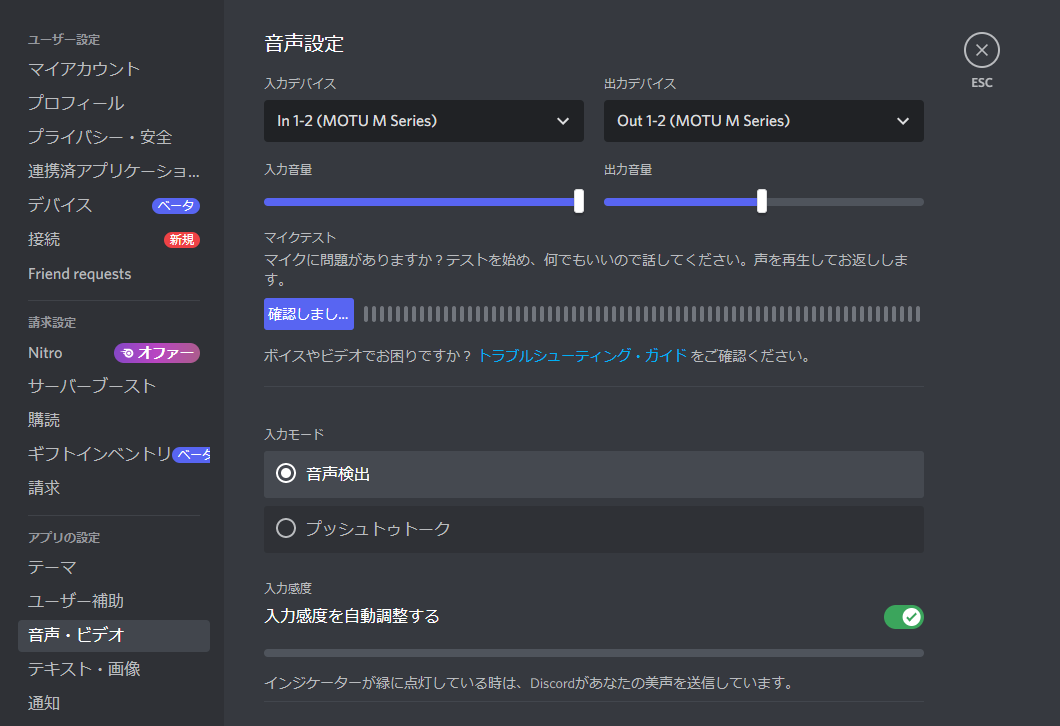

Discordの音声設定。こちらも同じく入力デバイスにIn 1-2(MOTU M Series)、出力デバイスにOut 1-2(MOTU M Series)を設定すればOK

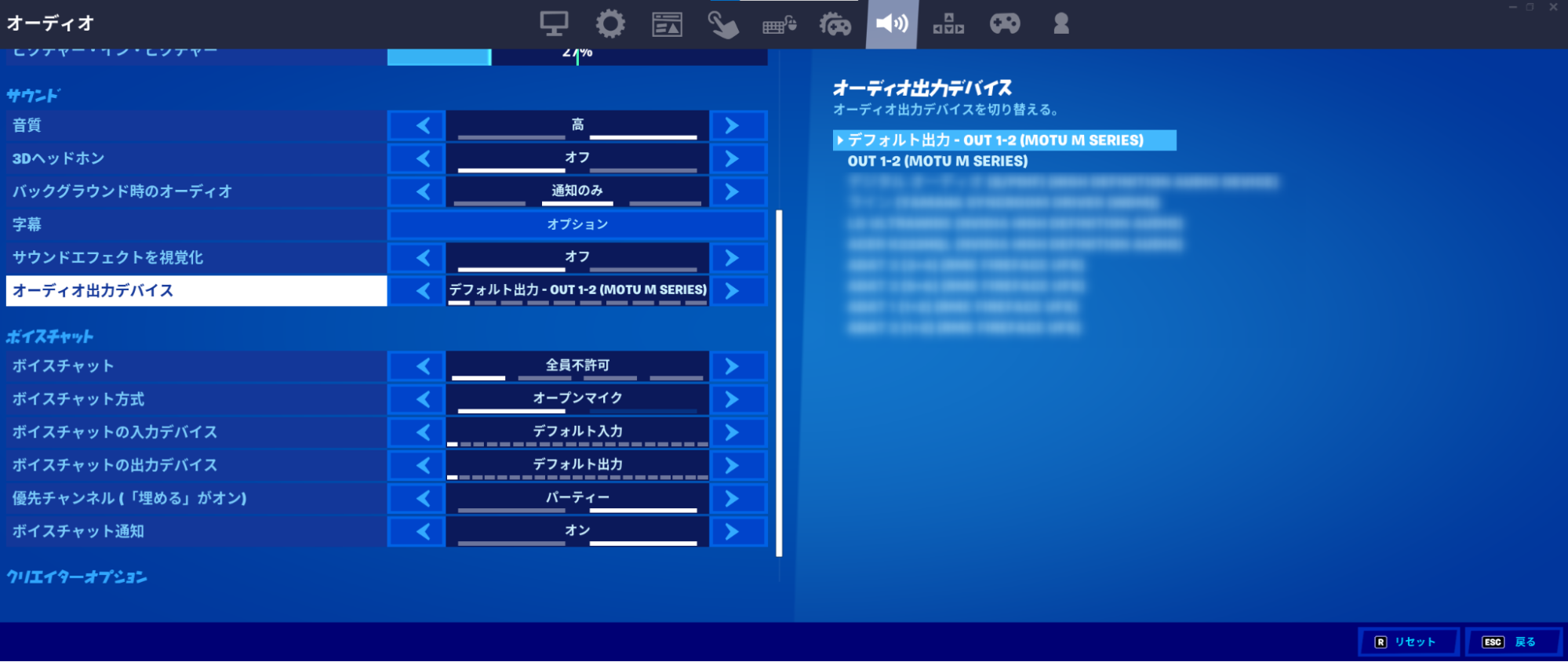

一部のゲームでは個別にオーディオデバイス設定が存在する。MOTU M Seriesの名前で見えているはず

関連記事