当ページの目次

前回記事では、楽譜制作のフローにおける楽譜スキャニング・ソフトウェアの位置付けという観点からPhotoScore & NotateMe Ultimate(以下、PhotoScore)の概要を紹介しつつ、その特徴をご紹介しました。

今回記事では、まずはその続きとして、PhotoScoreを使ったスキャンから修正、エクスポートに至る基本的なフローをご紹介します。

次に、同価格帯のライバル製品が持っていない、PhotoScoreのみに搭載された手書き楽譜のスキャン機能の仕様について見てみます。

1.PhotoScoreの作業フロー

前回記事でも触れましたが、ミュージック・テック・ソリューションズでは過去にSibeliusにバンドルされたPhotoScore & NotateMe Firstの仕様を確認するための記事を公開しています。

▼ Sibeliusに付属のPhotoScore Firstによるスキャン入力

https://www.music-tech-solutions.co.jp/post/sibelius_photoscore

今回はLite版であるFirstと完全版であるUltimateとの比較も兼ねて、この時と同じく、ペトルッチ楽譜ライブラリー(ISMLP)から入手したショパンの練習曲Op.25-7(Études, Op.25 (Chopin, Frédéric))を事例に用います。

Lite版をご使用の方は、Ultimateではダブルシャープやアクセント、指番号なども、不完全ながらその幾つかが読み込まれている点にも、上記の記事と比較しつつご注目下さい。

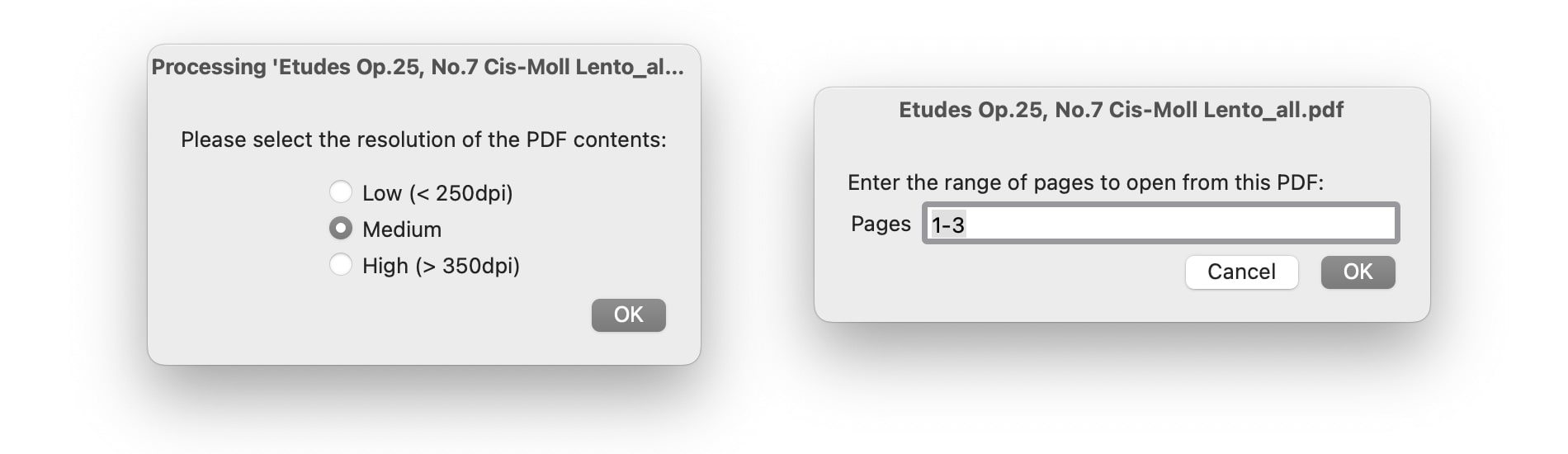

(1)ファイルのインポート

ファイルのインポートは、基本的にPhotoScoreの中央画面にドラッグ&ドロップするだけです。その際に解像度と対象ページを指定するダイアログが現れるので、必要に応じてこれらを設定します。

基本的には、Lowは読み込み速度が速いが解像度は低め、Highはその逆で読み込み速度は遅いが解像度は高め、Mediumはその中間となります。読み込み速度の遅さが問題とならない場合は、Highを選ぶのが良いでしょう。

PDFを読み込む際、まずは解像度と読み込み範囲を設定する

PDFを読み込む際、まずは解像度と読み込み範囲を設定する

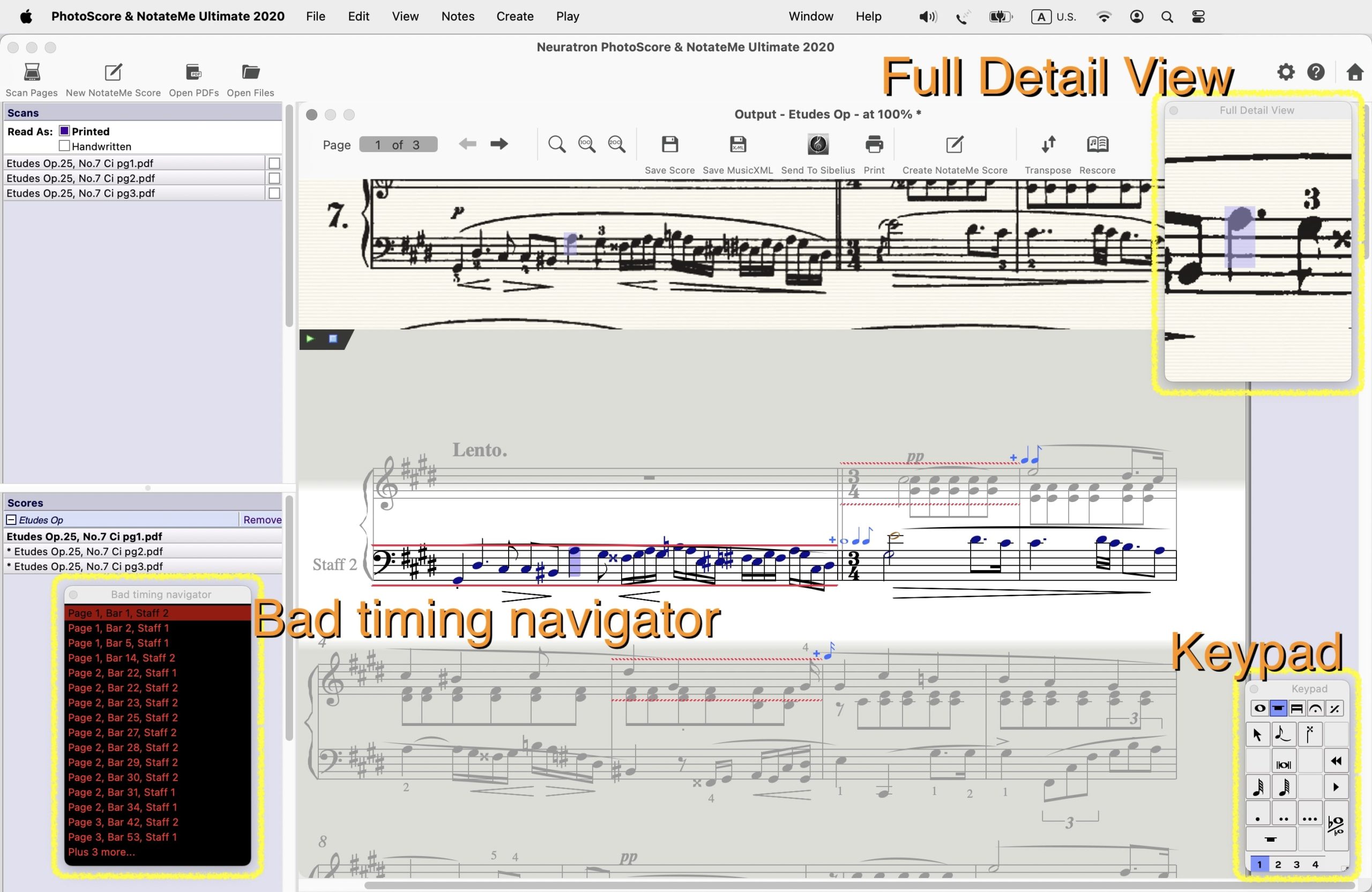

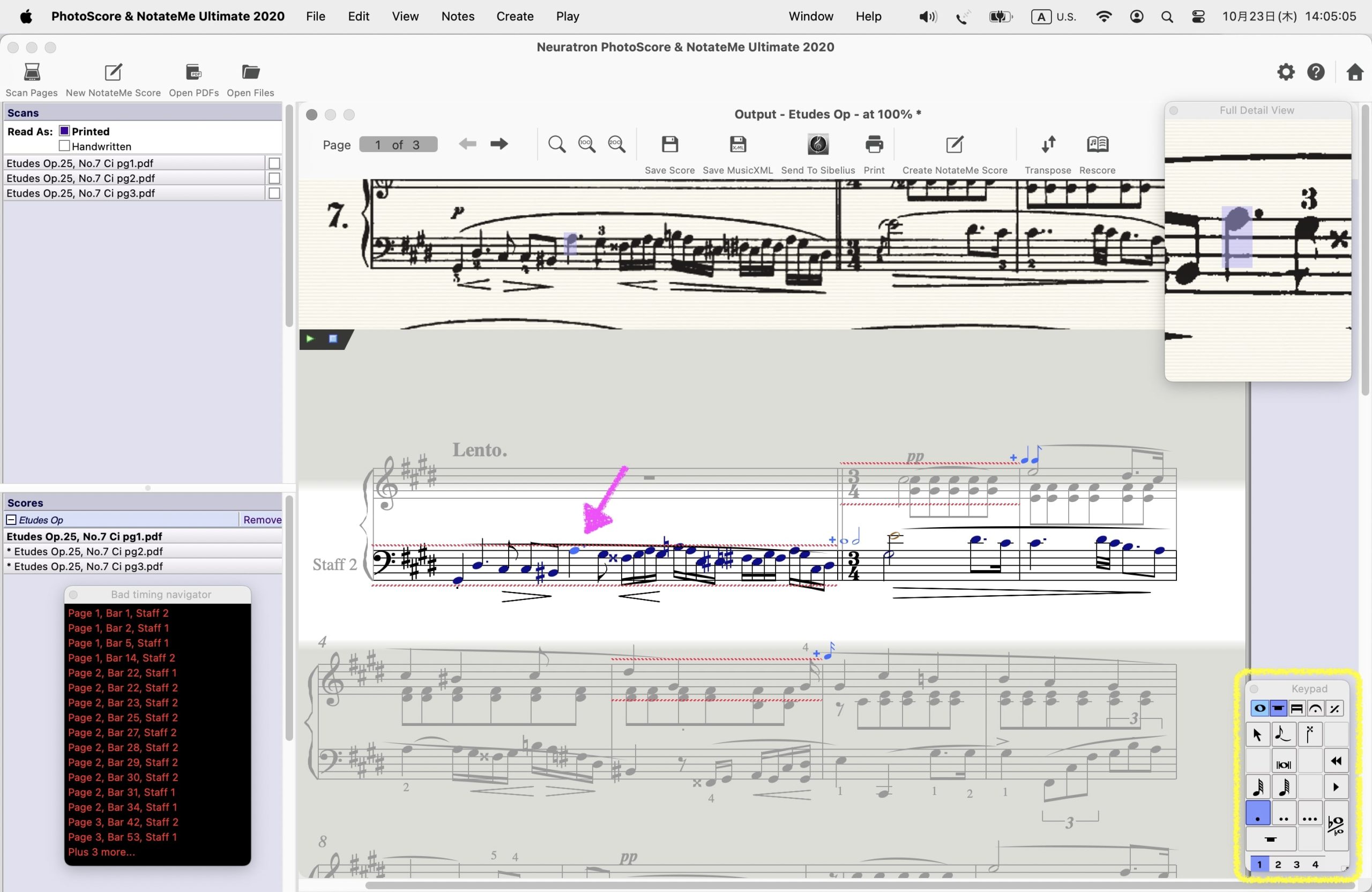

すると、中央の画面にスキャン結果が表示されます。中央の画面は上下2段に分かれていて、下段のスキャン結果をマウスオーバーすると、オリジナルの楽譜の該当箇所が上段に表示されます。

さらに、ViewメニューからFull Detail Viewを開くことで、この画面右上にあるような詳細表示ウィンドウを表示させることができます。

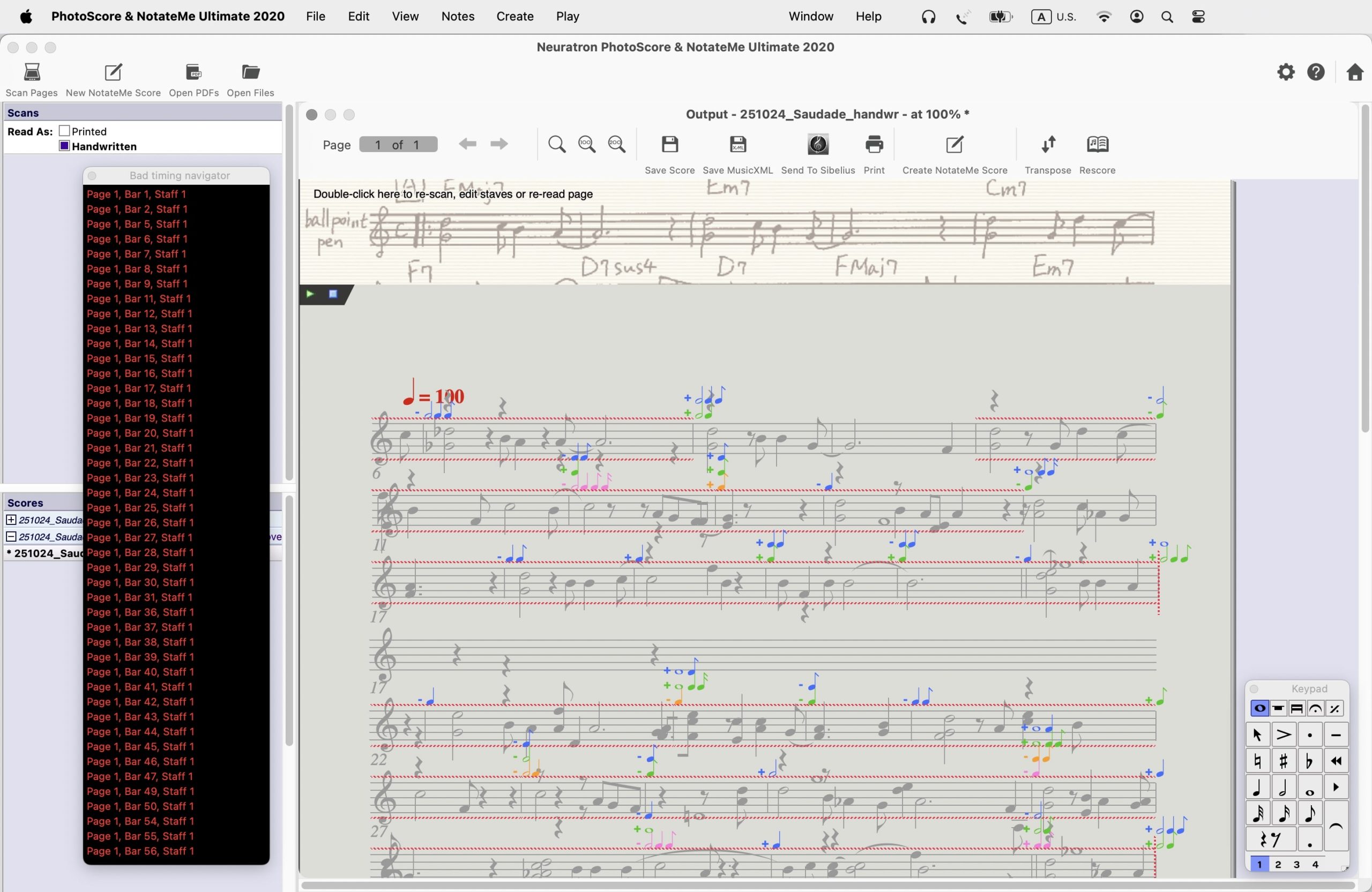

PhotoScoreの基本画面は、上下に2分割された楽譜表示ウィンドウを中心に、Bad timing navigator(左下)、Full Detail View(右上)、そしてキーパッド(右下)の4点からなる。

PhotoScoreの基本画面は、上下に2分割された楽譜表示ウィンドウを中心に、Bad timing navigator(左下)、Full Detail View(右上)、そしてキーパッド(右下)の4点からなる。

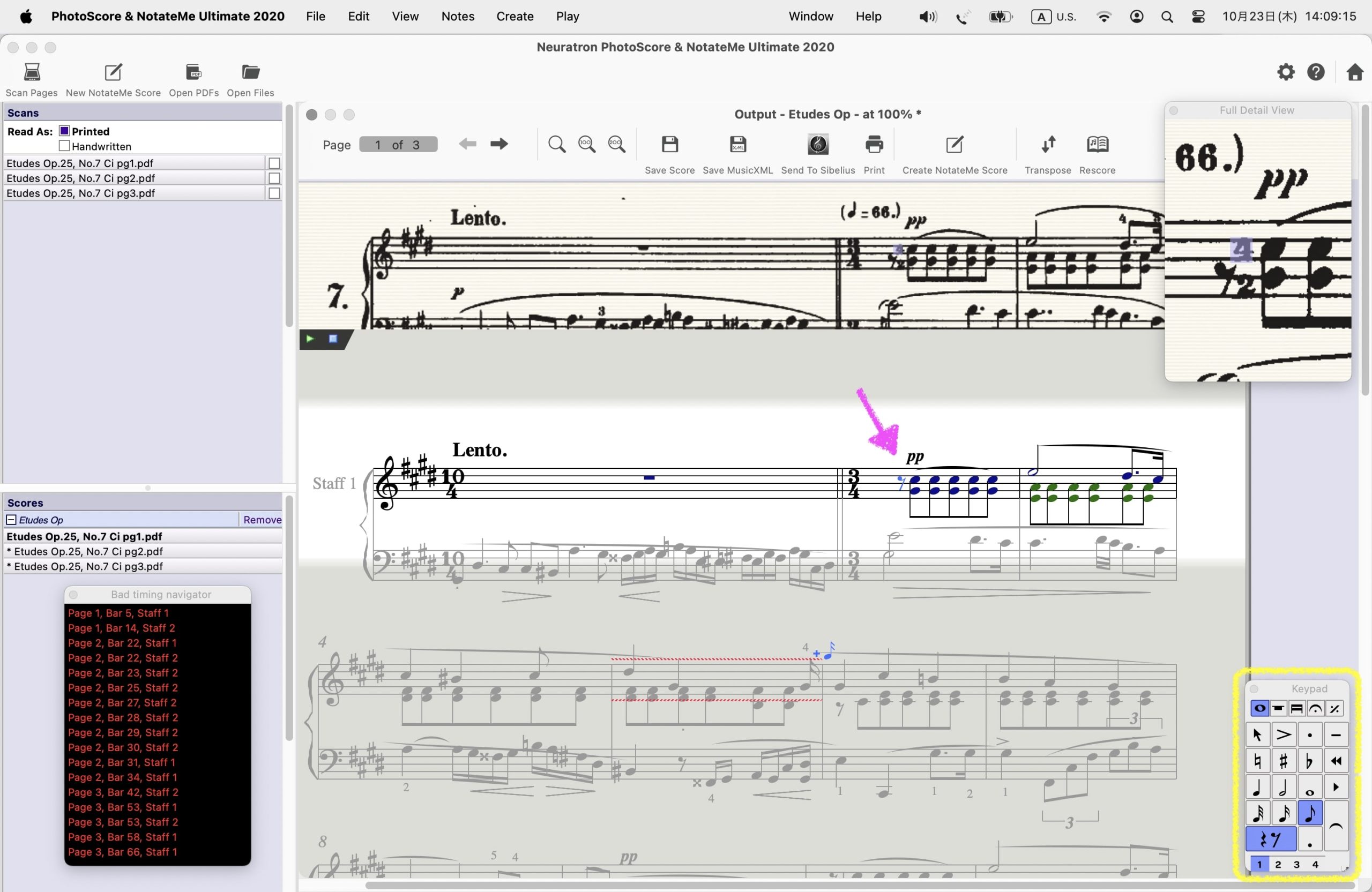

ここで、左下に表示されているBad timing navigatorの最初の列「Page 1, Bar 1, Staff 2」をクリックすると、上下に赤い実線でハイライトされた該当箇所が画面に表示されます。

(2)1小節目の修正(付点追加と拍数調整)

この最初の列「Page 1, Bar 1, Staff 2」では、1ページ目の1小節目、2番目の譜表にて何らかの問題が生じていることを示しています。具体的には、この小節には付点の欠落と、拍数超過の問題が発生しています。

付点の欠落は、小節の中ほどにある四分音符A音で発生しているので、その音符を選択してキーパッドで「.」ボタンをクリックして付点を追加します。

音符を選択した上でキーパッド左下の「.」ボタンをクリックし、欠落していた付点を手動で追加する

音符を選択した上でキーパッド左下の「.」ボタンをクリックし、欠落していた付点を手動で追加する

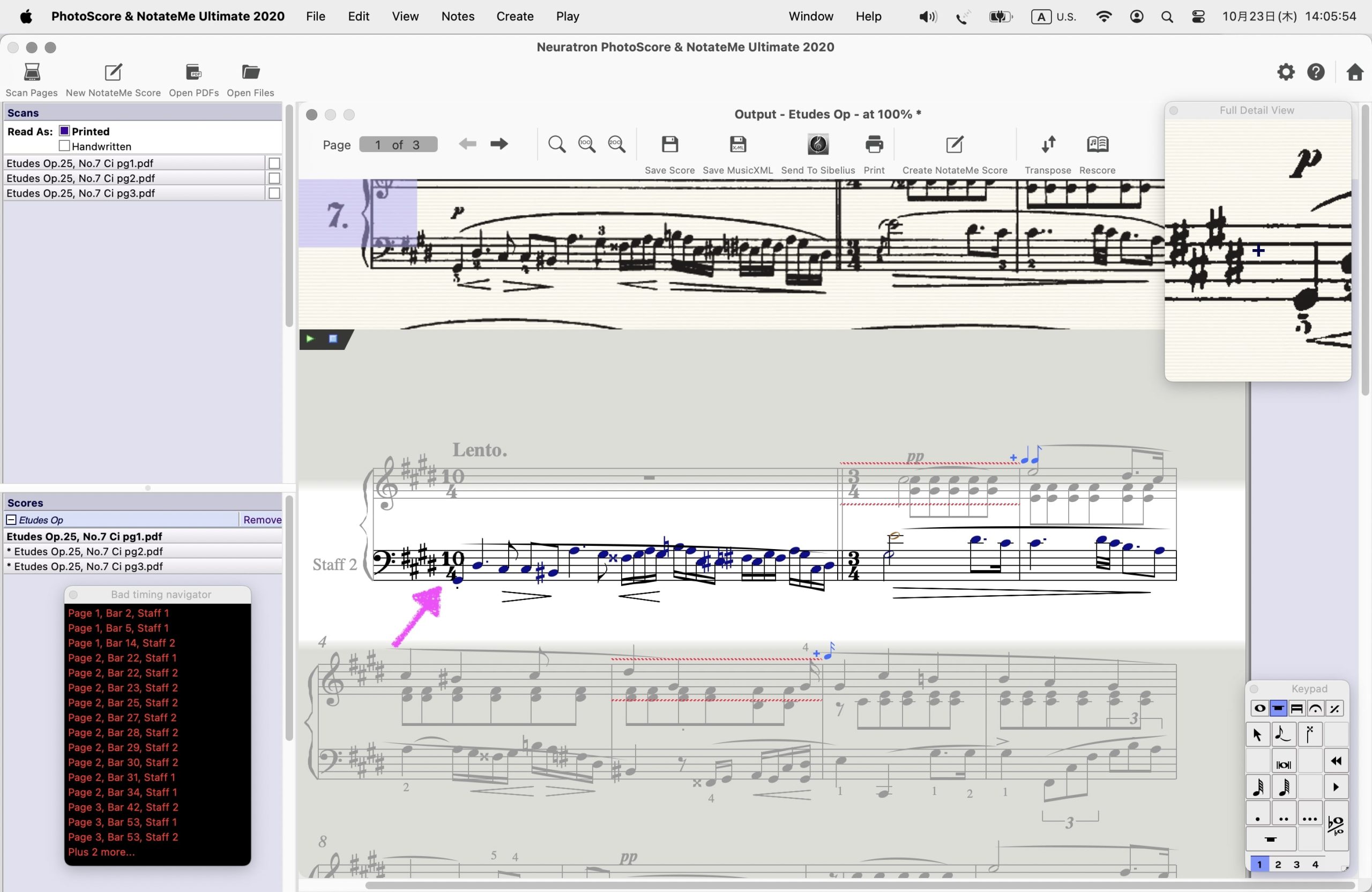

拍数超過を解消するにはひと工夫が必要です。この曲の1小節目は、左手で演奏されるカデンツァ風のフレーズのため、元の楽譜にも拍子記号が指定されていません。

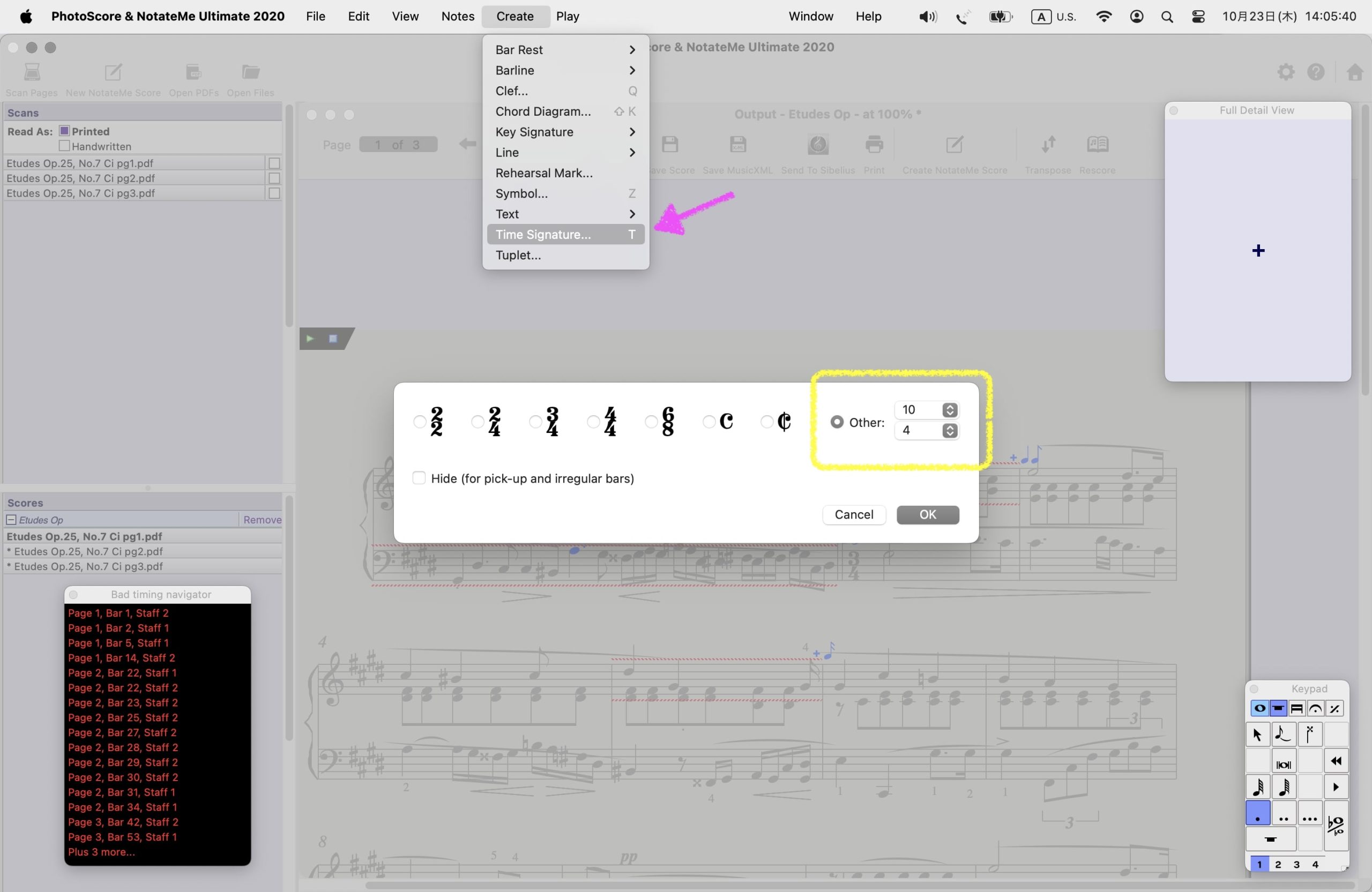

しかし楽譜作成ソフトウェアでこれを扱う場合は拍子を明確に定義しておいた方が安全なので、Createメニュー>Time Signatureを開くか、あるいはそのショートカットであるTキーを押して、拍子記号ダイアログを表示させます。

そして、ここで10/4を指定してOKボタンをクリックしてダイアログを閉じ、ポインタの色が変わった状態で任意の箇所をクリックし、その拍子記号を挿入します(これはSibeliusの入力方法と同じです)。

拍子はTキーを押して開くダイアログで設定する

当然ながら、この操作により本来無いはずの拍子記号「10/4」が楽譜上に表示されますが、これはエクスポートした後に楽譜作成ソフトウェア側の機能で非表示にすれば良いので、このまま放置するのが良いでしょう。

新たに追加した拍子記号「10/4」は、後に楽譜作成ソフトウェア側の機能で非表示にする

新たに追加した拍子記号「10/4」は、後に楽譜作成ソフトウェア側の機能で非表示にする

(3)2小節目の修正(誤変換された二分音符を八分休符に修正)

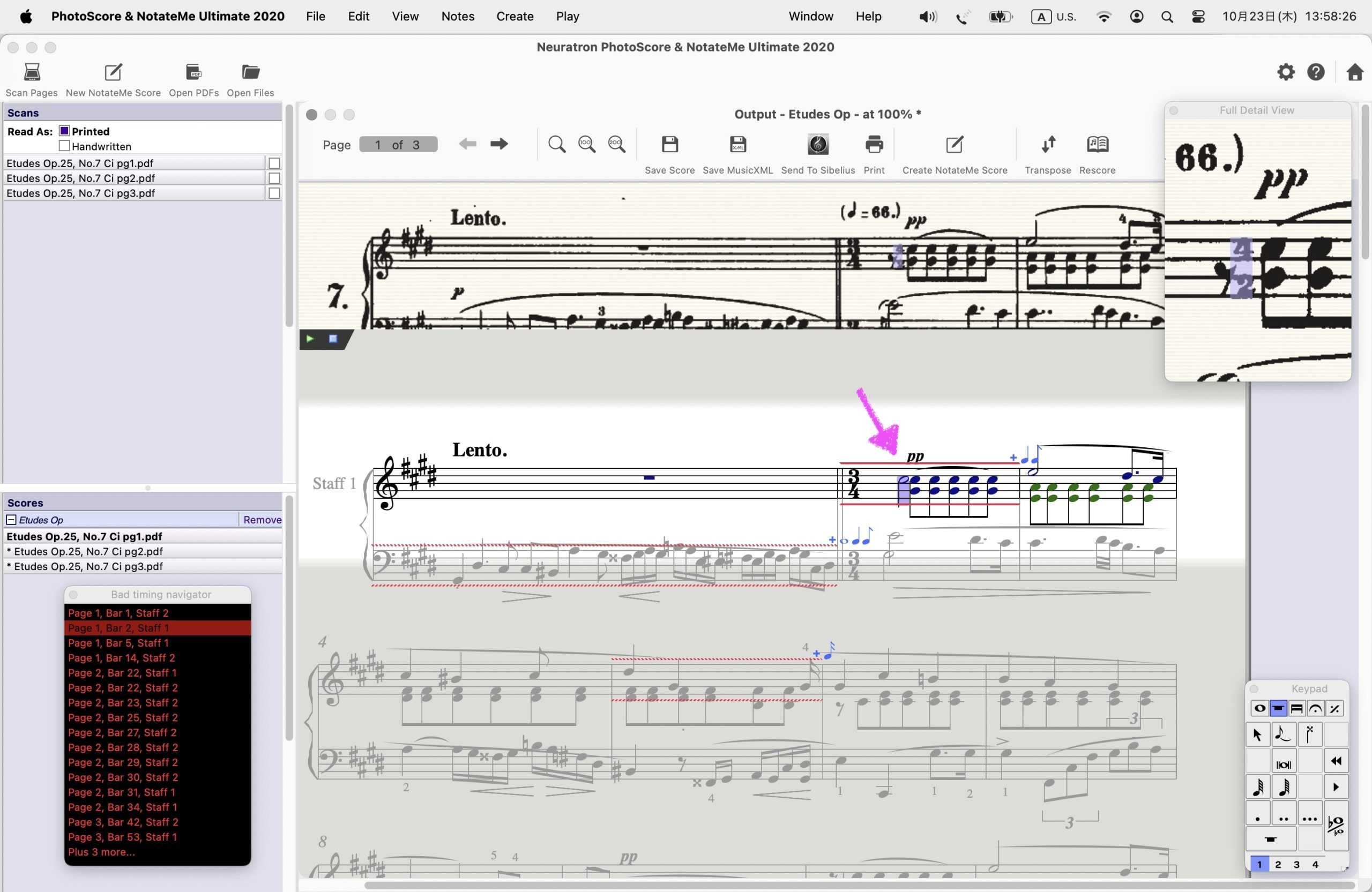

Bad timing navigatorの2番目の列「Page 1, Bar 2, Staff 1」をクリックすると、指番号の2と4が二分音符に誤認識され、本来の八分休符が二分音符に誤変換された結果、四分音符+八分音符の長さだけ拍数超過の警告が表示されています。

指番号の2と4が、二分音符に誤認識されている

指番号の2と4が、二分音符に誤認識されている

この修正は簡単で、問題の二分音符を選択して、キーパッドで八分音符と休符のアイコンをクリックするだけで修復できます。

指番号の2と4はPhotoScore上でも入力可能ですが、最終的に楽譜作成ソフトウェアで仕上げるのであれば、ここで敢えて入力するよりも楽譜作成ソフトウェア上で入力した方が良いかと思います。

誤認識された二分音符を、キーパッドを用いて本来の八分休符に修正

(4)MusicXMLファイルをエクスポートし、楽譜作成ソフトウェアにインポート

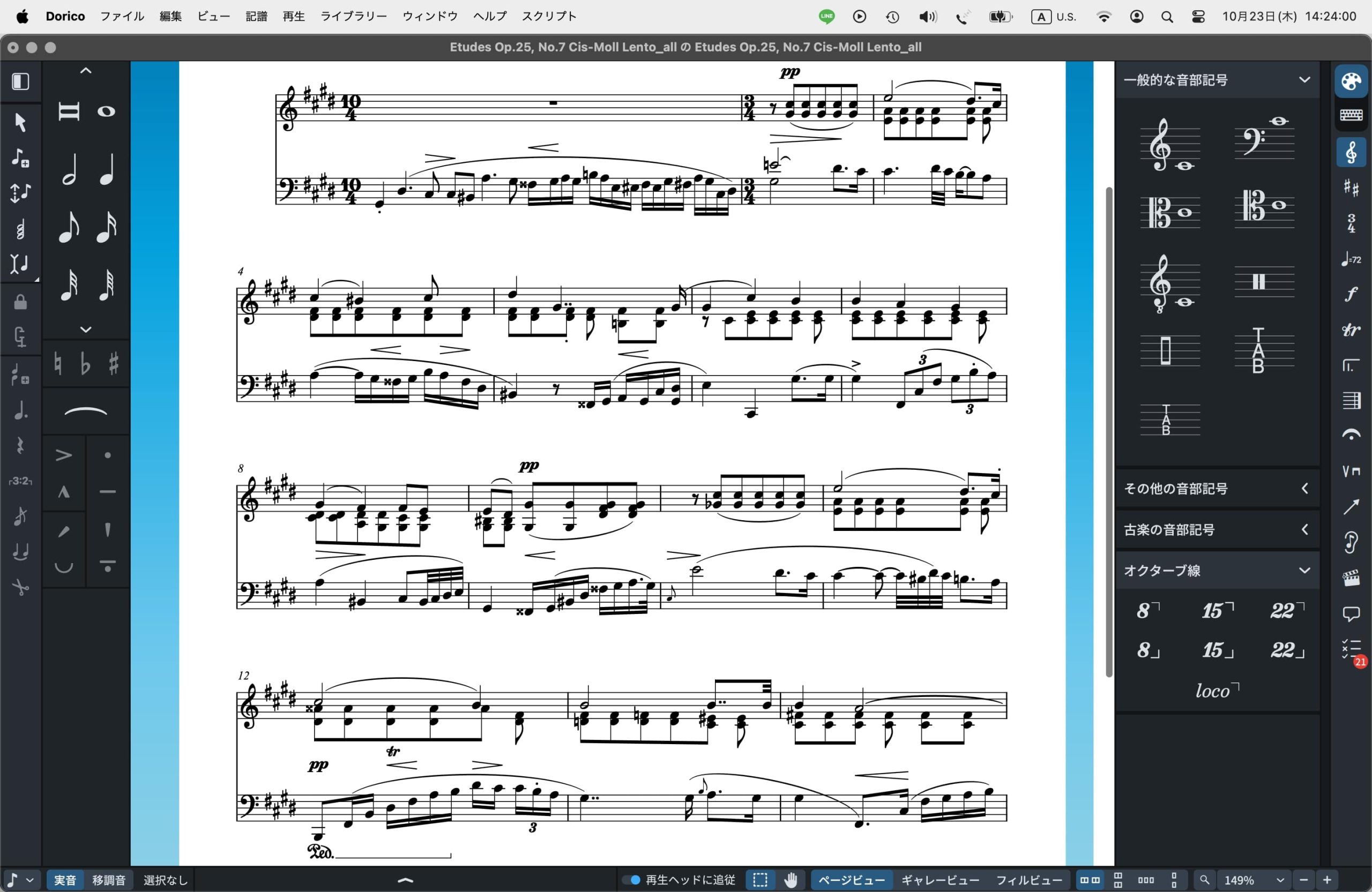

上記のような流れで、主にタイムに関するエラーを修正してから、画面上部中央の「Save MusicXML」ボタンをクリックしてMusicXMLファイルをエクスポートし、これをDoricoに読み込んでみました。

拍子が正しく設定され、それに従う時間軸に音符や休符が正しく配置されていれば、あとは使い慣れた楽譜作成ソフトウェアで仕上げるのが効率的でしょう。

細かい修正は楽譜作成ソフトウェアで行うのが効率的

2.PhotoScoreにおける手書き楽譜のスキャン機能

(1)機能の概観

前回記事でご紹介したように、PhotoScoreには他の楽譜スキャニング・ソフトウェアにはない独自の機能として、手書き楽譜のスキャン機能があります。今回の記事では、そのテストも行ってみました。

ユーザーガイドによると、PhotoScoreは以下の手書きの音楽記号を読み取ることができます。

- 音符と和音(符尾の方向、連桁、旗を含む)

- 休符、付点(単音と複音)

- シャープ、フラット、ナチュラル

- 調号

- スラーとタイ

- 小節線、譜表、組段

- ページサイズ、組段サイズ、余白、組段の終了位置を含むページのフォーマット

※音部記号と拍子記号は読み込まれませんが、楽譜から計算され、PhotoScoreによって自動的に追加されます。

※組段は、各楽譜の先頭にリンク小節線が描かれていれば読み込まれます。

※連音符/三連符は読み込まれませんが、楽譜から計算され、PhotoScoreによって自動的に追加されます。

手書き楽譜のスキャンには少々のコツがあり、鮮明さと一定以上のコントラストを保つために、基本的にはグレイスケールで、300dpiの解像度でスキャンすることが推奨されています※。

※ユーザーガイドによると、解像度は高ければ良いという訳ではなく、一般に300dpiが最適とされています。

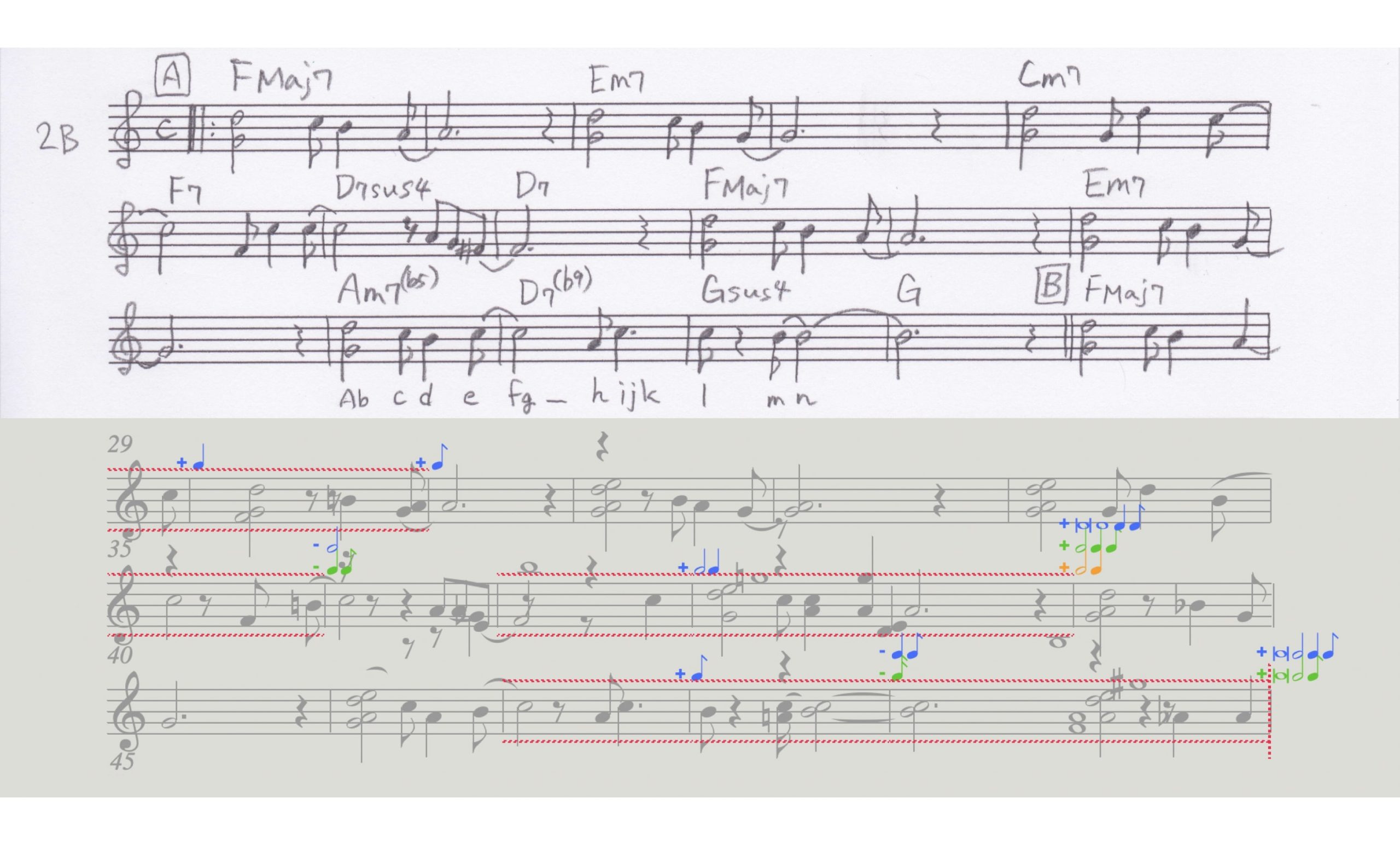

(2)実験に用いる譜例の仕様

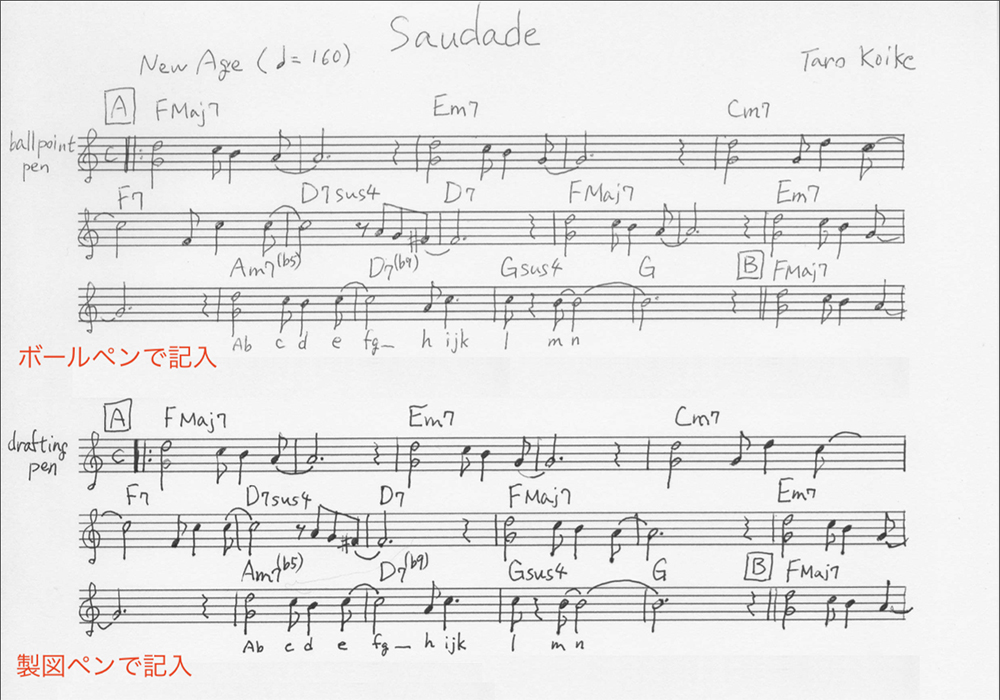

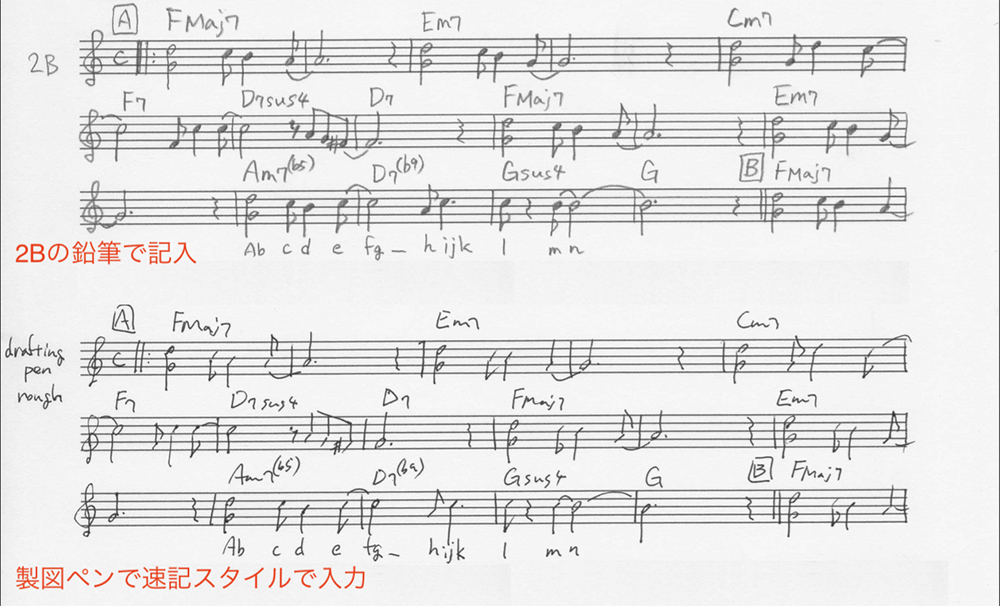

今回のテスト用譜例には17小節のメロディを記載したリードシートを用いましたが、記入方法でスキャン結果に差が生じるかを見るために、同じ内容を以下の4種類の書き方で書いてみました。

- ボールペンで記入

- 製図ペンで記入

- 2Bの鉛筆で記入

- 製図ペンで速記スタイルで入力(いわゆる「マッチ棒音符」です)

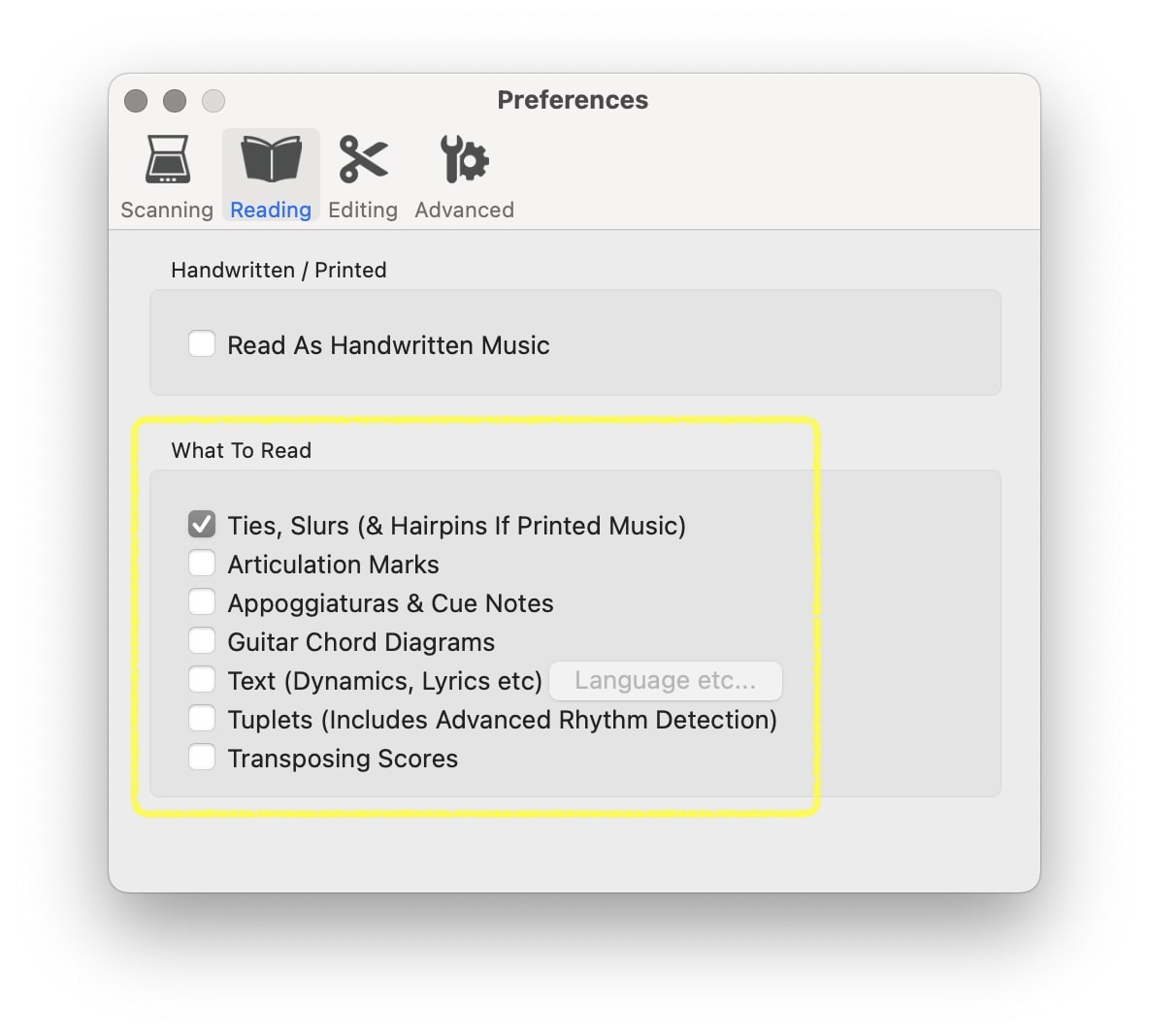

テキストは読み込まれない仕様であることが分かっているので、予め環境設定にてテキストを含め、譜例で使用されていない全ての要素のチェックを外しました。これにより、誤変換によるエラーの発生率を抑えることができます。

その後、左上のRead As欄にて「Handwritten」にチェックを入れ、PDFファイルを読み込みました。

(3)結果

ほとんど全ての小節においてエラーが発生しましたが、その程度は記入方法による影響も受けているようでした。

手書き楽譜のスキャン結果。タイムに関するエラーは、声部ごとに色分け表示される

手書き楽譜のスキャン結果。タイムに関するエラーは、声部ごとに色分け表示される

17小節のうち、タイミングに関するエラーが「発生しなかった」小節の数をカウントしたところ、以下のような差が見られました。

| 正常小節 | エラー小節 | エラー小節の発生率 | |

| ボールペンで記入 | 6 | 11 | 64.7% |

| 製図ペンで記入 | 1 | 16 | 94.1% |

| 2Bの鉛筆で記入 | 8 | 9 | 52.9% |

| 製図ペンで速記スタイルで入力(いわゆる「マッチ棒音符」) | 3 | 14 | 82.4% |

手書きした音符等の形状の違いも大きく影響していると考えられるので、あくまで参考程度ではありますが、何度か設定を変更して試した限りにおいては、2Bの鉛筆で記入した楽譜が最も良好なスキャン結果をもたらすように感じました。

これは、2Bの鉛筆により描画した線が一定の太さを持ち、認識され易いことが理由なのではないかと推測されます。これは、濃いが細い線を描く製図ペンでは多発していた小節線を認識できないエラー※が、鉛筆では最後の複縦線でしか発生していないことからも窺われます。

※下の「マッチ棒スタイルの速記音符」画像をご参照下さい。

2B鉛筆を使用するのが、認識精度を高めるのに有効か

2B鉛筆を使用するのが、認識精度を高めるのに有効か

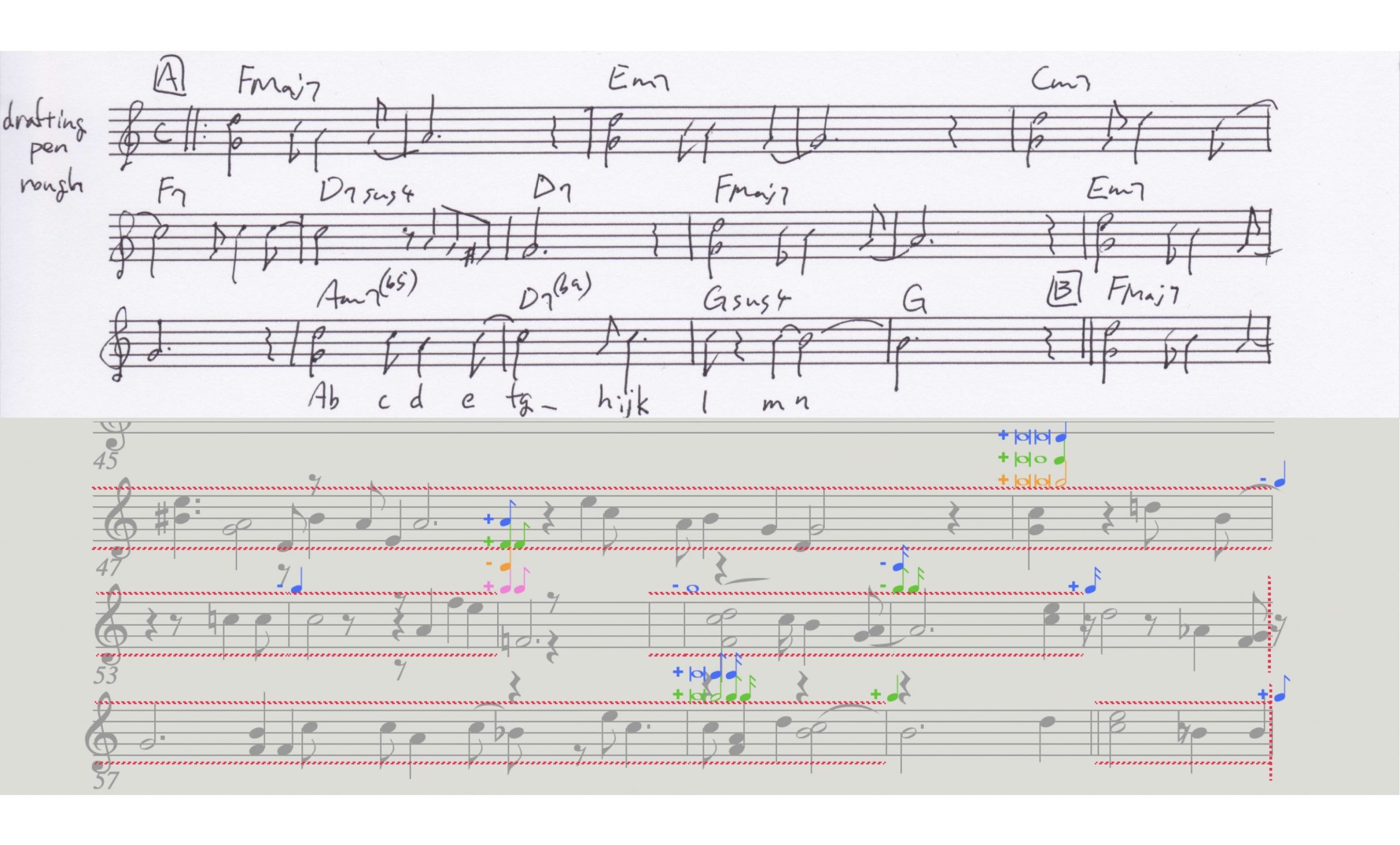

なお、マッチ棒スタイルの速記音符も読み取れるのには少々驚きました。

実のところ、手書き楽譜の認識機能がないとされるSmartScore Pro 64 NEやスコアメーカーZEROでも、今回のテストで用いた楽譜はPhotoScoreと同程度の認識ができたのですが、速記音符は両者ではほぼ全く認識できず、これができたのはPhotoScoreだけでした。

マッチ棒スタイルの速記音符も読み取れるのはPhotoScoreのみ

マッチ棒スタイルの速記音符も読み取れるのはPhotoScoreのみ

この程度の譜例であれば、PhotoScore上で修正するよりは使い慣れた楽譜作成ソフトウェア上でゼロから手入力した方が早くて正確な結果を得られそうに思えますが、今後の精度向上に期待したいところです。

3.PhotoScoreデモ版と、関連ファイルのダウンロード

PhotoScoreのデモ版は、開発元Neuratron社の公式ウェブサイトからダウンロードできます。

▼PhotoScoreデモ版のダウンロード(フル機能使用可能・保存不可)

https://www.neuratron.com/downloads2.asp

デモ版に関しては、インターネット上に簡単な説明書が公開されていますので、実際のご使用に先立ち、まずはこれを一読されることをお勧めします。

これにはMac版およびWindows版があり、原文は英語ですが、ブラウザの翻訳機能を用いることで、自然な日本語で読むことができます。

本記事のテストに用いたファイルは、以下からダウンロード可能です。ぜひお手元でその仕様をご確認下さい。

【読み込み元のPDFファイル】

Chopin_Etudes_Op.25-7_Cis-Moll_Lento_all

Saudade_handwritten_grayscale300dpi

ここまでの2回にわたる記事で、楽譜スキャニング・ソフトウェアPhotoScoreでどれだけのことができるかが大体わかって来ました。次回の記事では、PhotoScoreの具体的な使いどころについて、幾つかの具体的な応用例を取り上げてみたいと思います。

著者紹介

小池太郎(株式会社ミュージック・テック・ソリューションズ 代表取締役)

Berklee College of Musicで映画音楽作曲とジャズベースを学ぶ。LA拠点の作曲家チームにて『バイオハザード6』等の作曲/オーケストレーション・マネジメントを担当。2014〜2022年に株式会社エムアイセブンジャパンに在籍、Finale 25,26,27日本語版ローカライズとサポート業務に携わる。2023年に株式会社ミュージック・テック・ソリューションズを設立。現在は同社にて、DoricoやSibeliusを中心に楽譜作成ソフトウェア専門の有料テクニカル・サポートやレッスンを提供している。

https://www.music-tech-solutions.co.jp/